Stéphane Lissner « Pourquoi l’opéra aujourd’hui ? »

Conférence au Collège de France du 14 juin 2018 à 18h30

A l'initiative du Collège de France, Stéphane Lissner était invité à la veille de l'été 2018 à présenter les enjeux et les défis de l'Opéra de Paris au XXIe siècle.

Face au public de l'amphithéâtre Marguerite de Navarre, composé de membres du Collège, de journalistes, de personnels et d'amis de l'Opéra de Paris et de visiteurs passionnés, il a tenu une conférence pendant plus de 80 minutes dont l'enregistrement vidéo est disponible en accès libre sur internet selon le lien suivant :

Afin de faciliter la compréhension et la structure de son discours, celui-ci est fidèlement retranscrit ci-dessous en faisant apparaître les grands thèmes et en surlignant les idées clés. L'indicateur temporel sur l'enregistrement est également associé à chaque chapitre afin de permettre une réécoute immédiate.

Stéphane Lissner - Conférence au Collège de France du 14 juin 2018

Introduction - 05:10

Au moment de célébrer le 350e anniversaire de de l’Opéra Paris, la question du sens, de la mission de notre établissement se pose avec force. A quoi sert l’opéra aujourd’hui ? Quelles sont nos missions en ce début du XXIe siècle ? Et bien au-delà de cette question organique, j’ai eu envie d’interroger avec vous l’existence même du genre lyrique.

Cela m’a fait songer à un ouvrage récent du philosophe Francis Wolff, professeur émérite à l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’ULM, intitulé « Pourquoi la musique ? » et au texte de Pierre Boulez de 1963 publié sous le titre « Penser la musique ».

Le philosophe et l’immense musicien disparu il y a deux ans m’ont ainsi soufflé le thème de la conférence de ce soir.

La question de « Pourquoi l’Opéra aujourd’hui ? » se pose indéniablement, et j’irai même jusqu’à dire que je suis chaque jour d’avantage surpris et heureux que ce genre, l’art lyrique, déchaîne les passions et remplisse les théâtres. Le 350e anniversaire de l’Opéra de Paris nous pousse à cet étonnement.

Certes, l’Ancien Régime a légué à notre pays des institutions solides, en particulier dans le domaine de la culture, mais si personne ne peut être surpris à l’idée qu’une Bibliothèque nationale, un musée de référence, le Théâtre français, le Collège de France bien sûr, traversent les siècles, s’agissant d’art lyrique l’étonnement est plus légitime.

L’opéra devrait avoir disparu depuis longtemps.

De fait, dans les années 1950 et 1960, le thème de la mort, ou de la disparition de l’opéra, comme genre, était assez répandu, et les moins jeunes dans l’assistance s’en souviendront

Pierre Boulez, dans un entretien devenu fameux à Der Spiegel, en 1967, avait lancé le débat en invitant à faire sauter les maisons d’opéra. Bien évidemment, Boulez ne voulait rien d’autre qu’appeler à la rénovation du système, à sa professionnalisation, et avertir des risques qu’un monde lyrique routinier et poussiéreux faisait courir au genre même. Boulez avait évidemment raison. Il s’en est expliqué plus en détail souvent.

La pauvreté du répertoire tourné vers le passé, l’absence de création et de renouvellement, l’escroquerie de certaines productions avec ce qu’il appelle des « fantômes de mises en scène », étaient selon lui à l’origine de la crise.

L’opéra était ainsi devenu une chose dévitalisée, par opposition du reste au théâtre où des artistes comme Patrice Chéreau ou Peter Stein réinterrogeaient le contrat entre le spectateur et la scène.

La Schaubühne à Berlin, le Piccolo Théâtre à Milan, le Théâtre de l’Odéon à Paris incarnaient cette modernité avec de véritables succès publics.

Le paradoxe était criant alors que l’Opéra ronronnait dans la routine avec une troupe faible et un répertoire atrophié, le théâtre incarnait l’ « Art total » avec une fusion profonde du texte, de la mise en scène, du jeu des acteurs, des décors ou de la scénographie.

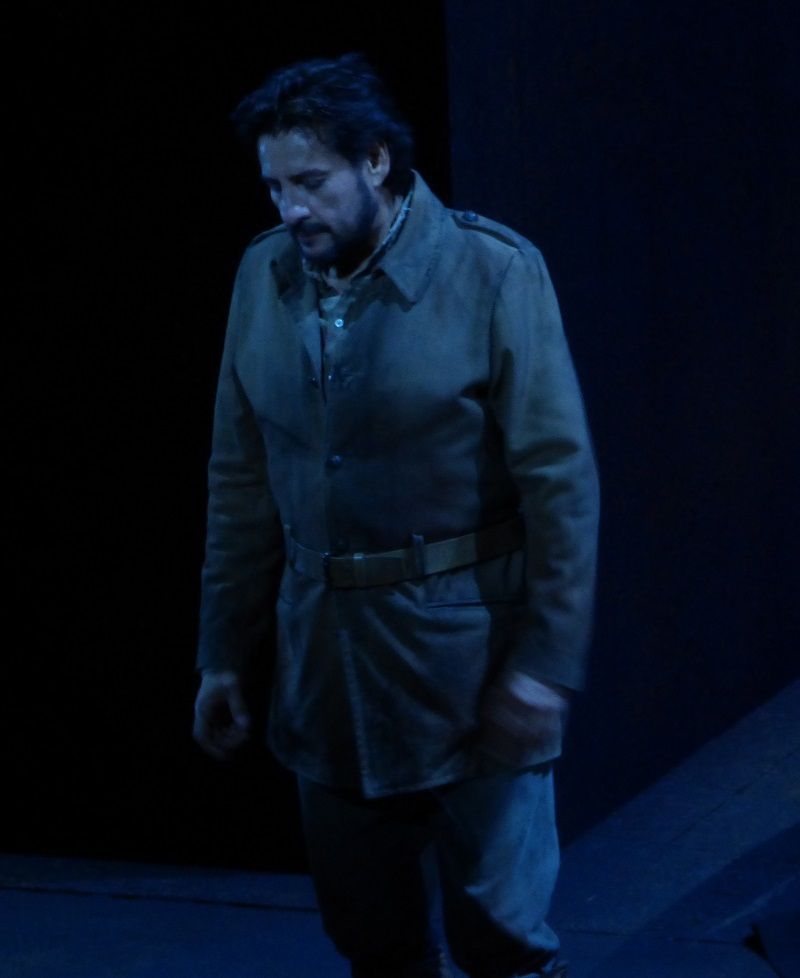

Don Carlos - Saison 2017 / 2018, Opéra Bastille

Les contraintes et conventions de l'opéra et l'arrivée tardive de la théâtralité -08:56

Première étonnement : l’opéra me paraît concentrer toutes les caractéristiques du summum de la convention dans le domaine artistique.

Cela ne tient pas tant au fait que plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes se réunissent dans un lieu fermé pendant plusieurs heures, parfois très longues, pour assister à un spectacle - après tout, en 1987, Le Soulier de Satin de Paul Claudel mis en scène par Antoine Vitez dans la Cour d’Honneur du Palais des Papes à Avignon durait une nuit entière.

Et le magnifique 2666 présenté par Julien Gosselin tout récemment nous engageait aussi à un voyage d’une durée exceptionnelle.

L’opéra se caractérise par la convention de la musique chantée, c'est-à-dire l’expression au moyen de paroles chantées qui, l’on en conviendra, n’est pas le mode le plus normal d’expression, que ce soit dans la vie quotidienne ou même dans l’art.

C’est la convention de la partition qui fixe le tempo, qui n’attend pas, et qui en réalité commande aux chanteurs ainsi qu’au metteur en scène. Celui qui imaginerait que Macbeth et sa Lady s’affrontent visuellement en silence pendant quelques secondes au milieu d’un duo devrait renoncer, la partition de Giuseppe Verdi ne le permettant tout simplement pas.

Cette contrainte est intéressante au regard des rapports qui se nouent entre le chef d’orchestre et le metteur en scène, et qui sont propres à l’opéra. Tous deux ont des contraintes, le chef est un interprète là où le metteur en scène doit écrire une page blanche, doit proposer sa vision, si l’on fait abstraction des indications que les compositeurs ont souvent prévu en marge de la partition.

Mais le chef a aussi à sa disposition des possibilités presque infinies d’interprétations.

Le tempo, et l’on sait qu’entre les interprétations de Parsifal de Pierre Boulez et d’Arturo Toscanini la durée varie de plus d’une heure, les nuances, les phrasés lui donnent une marge créative très large. J’avoue sans difficulté que pour Parsifal ma préférence va au tempo plus soutenu qui conserve tout le sens théâtral voulu par le compositeur.

Innombrables sont les auteurs qui, pour la plupart du temps, pour railler l’opéra ont pointé cette bizarrerie. Théophile Gautier, en écrivant cette convention qui nulle part n’est aussi forcée ni aussi éloignée de la nature, ironise, dans son Histoire de l’art dramatique en France en 1859, sur le conspirateur qui recommande le silence en chantant à tue-tête, ou la femme affligée qui exprime son désespoir par des cabrioles vocales.

Le dramaturge russe Vsevolod Meyerhold appelle de ses vœux un drame musical interprété de manière qu’à aucun moment l’auditeur spectateur ne se demande pourquoi les acteurs chantent au lieu de parler. Mais il me semble tout de même que la convention et le contrat avec le spectateur reposent précisément sur l’acceptation de cette bizarrerie.

Certes, l’absence de théâtralité jusqu’au début du XXe siècle explique pour une large part ces jugements. La notion de metteur en scène, elle-même, est tardive, le travail de Gustav Mahler pour la mise en scène à Vienne marque un tournant à l’aube du XXe siècle, mais avant cette période les spectacles étaient réglés par des régisseurs, dont leur rôle principal était d’organiser le bon déroulement du spectacle sans véritable intention dramaturgique.

Sur ce thème, Rousseau, un siècle plutôt, dans la Julie ou la Nouvelle Héloïse, notait déjà que ce mode d’expression constituait une barrière infranchissable pour la plupart des spectateurs, surtout quand l’opéra est chanté en français, les ‘r’ roulés, les finals en ‘e’ interminables, rebutent et excluent les oreilles modernes.

Dans une lettre à Julie, Saint Preux se moque des décors, des coulisses, des peintures dont on voit les effets, et plus encore des cris affreux, de longs mugissements dont retentit le théâtre durant la représentation. On voit les actrices presque en convulsion arracher avec violence ces glapissements de leurs poumons, les poings fermés contre la poitrine, la tête en arrière, le visage enflammé et les vaisseaux gonflés, l’estomac pantelant, on ne sait lequel est le plus affecté de l’œil et de l’oreille. Leurs efforts font autant souffrir ceux qui les regardent que ceux qui les écoutent.

Pour la majeure partie du public, l’opéra est un art impossible, un art qui exclut, un art inabordable qui ne parle plus au cœur et à la raison. C’est le syndrome de la Castafiore dans Tintin, qui avec l’air des bijoux de Faust devenu rengaine tourne l’opéra en ridicule.

Il faudra tenir compte de ce blocage notamment pour le public le plus jeune. Quant à la multiplication des effets bien connue depuis l’époque baroque, Saint Preux l’a regretté sévèrement, le merveilleux n’est fait que pour être imaginé, et l’opéra est un art la plupart du temps bien peu subtil, le plus ennuyeux des spectacles qu’il puisse exister. On montre, on se dépoitraille, on explique, on commente, on ne peut émouvoir.

C’est du reste un sujet d’interrogation pour moi ; je sais que le public aime passer derrière les coulisses découvrir les secrets de fabrication, voir l’artiste chauffer sa voix ou être maquillé.

Les captations pour le cinéma sont un excellent moyen d’atteindre un public le plus large, mais je regrette toujours un peu qu’à l’entracte, à peine les artistes sortis de scène, on les interroge sur leur prestation, sur leur préparation, sur leur agenda futur, la plupart du temps, reconnaissons-le, avec des échanges d’un intérêt limité.

Je considère qu’un spectacle réussi se suffit à lui-même, et qu’il n’a nul besoin de s’appuyer sur des explications, pire, sur des justifications.

Doit demeurer le mystère du spectacle éphémère.

Carmen - Saison 2016 / 2017, Opéra Bastille

Les particularités qui font que l'opéra coûte cher - 16:22

Deuxième étonnement, du fait même de cette débauche de moyens conventionnels, l’opéra coute cher, et cumule un nombre de difficultés extrêmement élevé pour qu’un théâtre parvienne à monter un spectacle sur scène.

C’est le cas à l’Opéra de Paris qui n’est pas le plus mal doté, même si l’autofinancement est maintenant supérieur à la subvention.

On imagine sans peine les difficultés souvent insurmontables de compagnies plus modestes, en particulier en région, les métiers sont multiples, il faut un orchestre, des chœurs – des opéras sans chœurs se comptent sur les doigts des deux mains –, il faut des équipes techniques, habilleurs, cintriers, machinistes, une centaine de métiers au total.

Il faut encore des semaines de répétitions, sept ou huit pour une nouvelle production, chaque soir un prototype.

A propos de ces sept à huit semaines de répétitions, il me vient un moment important pour moi lorsque je dirigeais le Théâtre des Bouffes du Nord avec Peter Brook ; Peter m’avait parlé de cette période des sept à huit semaines en me disant, vous voyez, c’est le moment le plus important, c’est le moment où vous devez être avec les artistes, vous devez créer des rapports humains, et c’est ce moment-là qui reste. Et ce moment de répétition est encore plus important que la réussite elle-même du spectacle.

Exploiter un cinéma, ou un musée, présente aussi des difficultés, mais le spectacle vivant en concentre un très grand nombre, avec une pression et des enjeux particulièrement lourds.

Ces particularités sont inhérentes au genre même dès ses origines. A sa naissance, en Italie, l’opéra cherche à charmer, à enchanter, comme le décrit si bien Jean Starobinski.

Le poète Jean-Jacques Lefranc de Pompignan estimait en 1734 que le merveilleux est l’âme du spectacle lyrique, et l’encyclopédiste Louis de Jaucourt tente une définition dans le même sens : c’est le divin de l’épopée mis en spectacle. Le propre de ce spectacle est de tenir les esprits, les yeux, les oreilles dans un égal enchantement, résume Jean de La Bruyère en 1691.

Logiquement, produire un opéra a toujours été très cher. A l’époque baroque, ce sont les effets de lumière et la machinerie, au XIXe siècle, surtout avec le Grand Opéra de Meyerbeer, le nombre de figurants augmente, on va même chercher un spécialiste de patins à roulettes pour monter Le Prophète dans la salle Le Peletier.

On invente de nouveaux dispositifs d’éclairage, puis, au XXe siècle, c’est l’arrivée des décors en trois dimensions, qui supplantent les toiles peintes, et provoquent une inflation importante des coûts de production. Aujourd’hui, c’est la vidéo, les LED, etc.

L’économiste William Baumol a bien décrit en 1965 cette fatalité des coûts et cette absence de gains de productivité. Produire une Flûte Enchantée aujourd’hui ne coûte pas moins cher qu’à l’époque de Mozart, bien au contraire, alors que les prix des biens de consommation courante, pour ne prendre que cet exemple, s’est effondré. L’opéra coûte cher, et de fait est réservé à des structures faisant appel au soutien public, plus ou moins subventionné, plus ou moins directement, que ce soit par la subvention ou la dépense fiscale encourageant le mécénat.

Cela s’explique par le nombre d’artistes à rémunérer, à l’importance des décors et des costumes, par l’impossibilité de faire payer le prix de revient réel d’une place de spectacle.

A l’Opéra de Paris, s’il n’y avait aucune subvention de l’État, le spectateur devrait payer sa place à peu près deux fois plus cher qu’aujourd’hui. Le prix moyen de la place d’opéra qui est environ de 100 euros devrait être supérieur à 200 euros, de 10 à 230 euros actuellement, les prix passeraient ainsi de 20 à 460 euros.

Ce coût du genre, très conséquent, est assimilé par le spectateur qui vient voir un spectacle complet et exceptionnel, et cela permet en large part de justifier des tarifs élevés.

Le rôle du metteur en scène dans la démarche créative - 21:30

Je note que le public confond d’ailleurs souvent décors et mise en scène, et que son appréciation se porte en réalité que sur les premiers.

Le metteur en scène est à la tête et au centre d’une équipe artistique, avec un dramaturge, un décorateur, un costumier et un éclairagiste. Tout part en principe de la vision du metteur en scène, de ce qu’il souhaite transmettre au public. Le dramaturge l’aide à formaliser cette vision que le décorateur, le costumier et l’éclairagiste vont concrétiser et mettre en œuvre.

Après avoir travaillé en Espagne, en Italie, en Autriche et bien sûr en France, je suis frappé par les différentes approches entre les latins et les anglo-saxons.

Dans les pays du sud, la démarche créative qui consiste à monter un opéra part d’une approche esthétique et de la recherche de la beauté, c’est le beau qui guide la compréhension de l’œuvre.

Dans les pays anglo-saxons, et plus particulièrement germaniques, c’est le concept de l’œuvre qui conduit à l’esthétique qui est soumise pour ainsi dire au sens. L’esthétique devient alors secondaire et déconcerte encore d’avantage.

Deux exemples me viennent à l’esprit : Giorgio Strehler, pour lequel j’ai une grande admiration, nous a légué quelques productions mythiques. Son Simon Boccanegra est resté dans les mémoires en particulier pour son utilisation de la mer, des voiles et des lumières, et il est difficile de proposer un décor aussi beau et juste. La dramaturgie qu’il a imaginé, son travail de direction d’acteur, s’inscriront dans cette esthétique.

A l’inverse, Claus Guth a bâti son Rigoletto autour d’une idée de Flash-Back et de souvenir du père déchu quant à l’éducation de sa fille. Il a déduit de cette déchéance l’esthétique d’une boite en carton que le clown, fidèle à Victor Hugo, ouvre au début du prélude. La vidéo lui a aussi permis de montrer Gilda depuis son enfance.

Il s’agit bien là d’un concept qui sous-tend toute sa dramaturgie, et cette boite en carton qui représentait le décor, toute simple, a déconcerté le public.

A contrario, ce même public aurait été davantage rassuré par une proposition moins radicale.

Anne Teresa de Keersmaeker, avec Cosi fan tutte, est allée encore plus loin dans la réinvention de la mise en scène. Chaque personnage est joué par deux interprètes, un chanteur et un danseur. Il y a le paraître, ce qui est dit, et l’être qui est la musique et le décor.

On est au cœur du processus de création et, tels les mouvements de l’âme, la musique jaillie.

Cette production, présentée il y a quelques mois au Palais Garnier, était dirigée par Philippe Jordan.

Cosi fan tutte - Saison 2017 / 2018, Palais Garnier

La question des surtitres dans le rapport à la musique et à la mise en scène - 28:29

La relation du public avec la mise en scène a beaucoup évolué depuis plusieurs années, en particulier du fait du développement des surtitres dans les théâtres à propos desquels je voudrais partager mes doutes.

Auparavant, le spectateur regardait et écoutait. Maintenant, il lit également.

Cela pose un problème physique, je dirais presque neurologique, l’opéra exige déjà beaucoup du spectateur, plus que le ballet où il n’y a pas de texte, et plus que le théâtre où il n’y a pas de musique, et voilà que l’on ajoute une sollicitation de plus, puis une supplémentaire avec la vidéo qui se différencie encore de ce qui se déroule sur le plateau.

En un sens, la compréhension du texte est un plus, naturellement, et le jeu des chanteurs sera d’autant plus suivi et apprécié que l’on comprendra les mots prononcés.

A l’inverse, on peut estimer que l’attention du public et sa concentration sur la musique seront détournés par l’écran de sur-titrage sur un axe éloigné de la scène.

Pour forcer le trait, je dirais que par le passé le spectateur préparait d’avantage sa venue dans le théâtre, par une écoute de l’œuvre, la lecture du livret ou au moins d’une analyse.

Le fameux Tout l’Opéra de Gustave Kobbé, pourtant bien incomplet, a formé depuis le début du XXe siècle des générations de spectateurs.

Aujourd’hui, une logique plus consommatrice s’est imposée.

Il faut aussi avouer que bien souvent les livrets ne sont pas d’une qualité poétique extraordinaire, et que suivre mot à mot les échanges de Tosca et Cavaradossi du premier acte de l’opéra de Puccini n’ajoute fondamentalement ni à l’intérêt ni au plaisir.

Avec Patrice Chéreau nous avions trouvé une solution de compromis qui consistait, pour éviter que le regard ne s’évade trop de la scène, à placer les surtitres dans les décors, c'est-à-dire à la hauteur des yeux des spectateurs.

Mais je reste convaincu, comme ce grand metteur en scène, qu’une mise en scène réussie se passe de commentaires, d’intermédiaire, de vecteur, quelle que soit la langue du livret, même si l’on n’en comprend pas chaque mot.

En témoigne l’un des plus beaux spectacles du Palais Garnier donné au cours de ces 30 ou 40 dernières années, l’Orphée et Eurydice de Pina Bausch, une des exigences de la chorégraphe étant qu’aucune de ses œuvres ne soit jamais sur-titrée.

La difficulté à atteindre la perfection en une seule soirée - 31:27

Un troisième étonnement me semble devoir être mentionné ; il vient qu’avec cette somme de contraintes invraisemblables on est presque certain de ne jamais réussir le spectacle.

Car il faut que tous ensemble, au même moment, le chef d’orchestre, les musiciens, les artistes des chœurs, les solistes également acteurs, les équipes techniques à la machinerie ou à la lumière principalement s’approchent d’une forme de perfection.

Moi qui ai commencé ma carrière dans le monde du théâtre, je dois avouer que réussir un spectacle d’opéra est beaucoup plus difficile que réussir une soirée théâtrale ; les paramètres sont très nombreux et les facteurs de problèmes sont innombrables, surtout en tenant compte du tempo et de la partition qui n’attendent pas.

Le problème est que cette perfection est rare, il faut bien le reconnaître, rare pour les artistes - la mezzo-soprano Christa Ludwig affirmait qu’elle n’avait vécu une soirée parfaite que trois ou quatre fois dans toute sa carrière -, rare pour les spectateurs aussi, même si pour la plupart d’entre eux les problèmes techniques, les mille petites difficultés surmontées au cours d’une soirée, passent inaperçus.

Orphée et Eurydice - Saison 2013 / 2014, Palais Garnier

La tentation d'un regard sur le passé qui ignore le monde contemporain - 32:47

Dernier étonnement, alors que le public est toujours attentif aux nouveautés, l’opéra court le risque, surtout depuis le XXe siècle, de regarder pour l’essentiel vers le passé.

Prenons les compositeurs les plus joués sur les scènes d’opéras, Verdi, Mozart, Puccini, Rossini, Donizetti, Wagner, Bizet, Johan Strauss, Tchaïkovski, et le seul compositeur vivant, Philip Glass, né en 1937, parvient à se glisser parmi les cinquante compositeurs les plus joués.

Côté titres, La Traviata, La Flûte Enchantée, Carmen, La Bohème trustent les premières places.

Certes ces données peuvent varier selon les pays et les époques, Janacek est plus donné au Royaume-Uni qu’en France, les opéras de Franz Schreker tels Die Gezeichneten (Les Stigmatisés) ou Der ferne Klang (Le Son lointain) sont largement inconnus ici et sont très représentés en Allemagne.

Quant à la mode, elle peut contribuer à la reprise de certains titres, les directeurs d’opéras n’hésitant pas à se copier les uns les autres.

Les coproductions internationales, qui voient les théâtres accueillir à tour de rôle le même spectacle, participent de cette homogénéisation regrettable à plusieurs égards, mais souvent indispensable pour des raisons économiques.

Le patrimoine du répertoire pèse lourd, plus lourd me semble-t-il que dans le domaine des arts créatifs et visuels où les musées d’art du XXe siècle et contemporains se sont multipliés.

Rien de tel en matière d’opéra où, au contraire, les grandes redécouvertes esthétiques des cinquante dernières années ont plutôt consisté à remettre au goût du jour le baroque ou même la Rossini Renaissance dans les années 1980.

Comme l’a si bien dit Gustav Mahler, le problème avec l’opéra est que la tradition ressemble plus à l’adoration des cendres qu’à l’entretien du feu sacré.

La frilosité face aux créations contemporaines - 35:03

La création dans le domaine de l’opéra est un vaste sujet. Les opéras de la seconde partie du XXe siècle et à fortiori ceux d’aujourd’hui ont plus de difficultés à trouver leur public et surtout à rester au répertoire lorsqu’il s’agit de création.

Une fois créé, un opéra a du mal à être repris, cela pose sans doute la question de la frilosité des théâtres bien d’avantage que celle des spectateurs qui démontrent un intérêt pour les créations.

Ce poids du répertoire passé dans le domaine de l’opéra est une des particularités du monde contemporain. Pendant tout le XIXe siècle, les créations sont prédominantes et les reprises des plus grands succès minoritaires. Cette inversion des proportions est tout à fait frappante.

De nos jours, la création dans le domaine lyrique, comme plus largement dans le domaine musical, pose il est vrai de sérieuses difficultés.

En peinture, l’abstraction a été admise dans le courant du XXe siècle, elle est pour une large part plus facile à accepter qu’en matière musicale. Il y a dans la peinture, ou la sculpture non figurative, une matérialité en deux ou trois dimensions, une immédiateté de perception.

La musique sollicite d’autres sens et d’abord l’ouïe, plus théorique, plus abstraite, et l’auditeur spectateur perd ses repères harmoniques, et il a du mal à admettre d’autres échelles de son.

A l’écoute d’une partition de Karlheinz Stockhausen, l’auditeur peut accepter de se livrer à des impressions, mais il doit renoncer au plaisir plus immédiat de l’appréciation d’une phrase et encore plus d’une mélodie.

Tout cela explique une partie de la frilosité face aux créations lyriques dans le monde d’aujourd’hui. Fi Nixon in China de John Adams, Quartett de Luca Francesconi ou encore Les Trois sœurs de Péter Eötvös sont entrés au répertoire des opéras du monde, il ne s’agit malheureusement que de très peu d’exceptions.

L’opéra devrait donc avoir disparu depuis longtemps.

La diversité de l'opéra et de son public comme explication de sa survivance - 37:20

Et pourtant ça marche!

Il faut en premier lieu mesurer qu’il est abusif de parler d’opéra comme un genre unique ; l’opéra n’est pas une réalité unitaire. L’opéra est un genre varié presque autant que la littérature, la peinture ou le cinéma, au sein de la musique qui en elle-même pose question de ce point de vue ; l’opéra n’est pas un genre uniforme.

Quel rapport entre le Pelléas et Mélisande de Claude Debussy, l’opéra baroque et ses Aria da capo, Karlheinz Stockhausen, Giuseppe Verdi, Giacomo Meyerbeer, Philippe Manoury ou Thomas Adès ?

Cela fait partie sans doute des stéréotypes trop nombreux, qui circulent à propos de l’art lyrique, trop cher, toujours plein, nos théâtres accueilleraient des spectacles longs, difficiles à comprendre, mais de quoi parle-t-on ?

Si l’opéra existe encore et que les salles sont bien remplies, c’est bien heureusement parce que le public le plébiscite. A l’Opéra de Paris et depuis de nombreuses années, le taux de remplissage moyen est toujours supérieur à 90%. Certes cette moyenne cache des réalités variées, il est vrai que le Wozzeck d’Alban Berg remplit moins bien que La Traviata.

Mais quelques exemples récents comme Only the sound remains de Kaija Saariaho, le Lear d’ Aribert Reimann, ou la création de Trompe-La-Mort de Luca Francesconi atteignent des jauges élevées qui rendent optimistes pour le futur.

La réalité de l’offre lyrique est donc celle de la diversité.

La diversité c’est aussi celle du public. Je ne me lancerai pas dans une forme de typologie, à laquelle un sociologue Claudio Benzecry s’est livré de manière remarquable pour le public du Teatro Colon de Buenos Aires, mais il est vrai que le fan de Belcanto n’a souvent pas grand-chose en commun avec l’amateur d’opéras du XXe siècle, que certains privilégient Verdi à tout autre compositeur, et que d’autres ne rateraient pour rien au monde un cycle complet de l’Anneau des Nibelungen de Richard Wagner.

Le plaisir particulier de l'opéra et sa secrète alchimie - 39:40

Une fois cette question de la diversité posée, l’opéra me semble présenter une caractéristique fondamentale qui explique sa survivance ou sa vivacité.

L’opéra est un genre qui donne un plaisir particulier, des émotions esthétiques fortes, du moins quand tout fonctionne bien, quand se réalise la secrète alchimie, des alliages heureux, selon l’expression de Francis Wolff.

L’opéra est le mariage de la musique, qui en soit peut donner un grand plaisir, avec d’autres formes artistiques, au point qu’il est difficile de faire la part des choses. On pourrait même ajouter le film, aujourd’hui, avec les vidéos de plus en plus présentes.

Cette alchimie intéresse beaucoup les philosophes, car elle est chimiquement passionnante.

Par cet adverbe, je veux dire que les images, les sons, celui des instruments de l’orchestre, celui des voix chorales ou des solistes chantant seul ou ensemble, le jeu des artistes, des décors, des costumes, des lumières, tout cela se mêle dans le cerveau du spectateur, jusqu’à rendre impossible l’analyse du détail.

Il faut de la part du spectateur une concentration certaine, de la volonté et de la tolérance, pour accepter l’ensemble de ces éléments sans chercher à les différencier, pour faire abstraction, ou même accepter les défauts qui peuvent survenir au cours de la représentation.

Certes, après une soirée réussie on aime détailler les différents facteurs de ce succès, l’orchestre et la lecture du chef, tel ou tel soliste, la puissance de telle scène.

Mais en réalité, l’émotion est d’autant plus forte que l’esprit critique et analytique est pour ainsi dire désarmé et désactivé.

On peut ressentir une émotion particulière à l’écoute de la 7eme symphonie de Beethoven, d’un quatuor de Chostakovitch, du fait que la musique elle-même ne verbalise rien mais sollicite notre imagination.

Grande salle du Palais Garnier

Le rapport du texte à la musique - 42:00

A l’opéra, l’émotion vient du mélange de la partition orchestrale et du texte chanté, qui d’une certaine manière contraint d’avantage l’imaginaire du spectateur, plus passif.

Le rapport du texte et de la musique (Melos) est un sujet inépuisable. A son origine, l’opéra veut renouer avec l’expressivité communicative des anciens, avec le spectacle des Grecs où la musique doit représenter et susciter certains états d’âme. La musique est alors une partie d’un art plus vaste fait de poésie et de danse.

Pour Platon, dans La République, la musique est faite de trois éléments, l’harmonie, le rythme et les paroles, et cela donne la force de l’expression.

Cette volonté d’établir un lien entre le texte et la musique est à l’origine de l’opéra, du Recitar cantando. Et dans la préface de son cinquième livre de madrigaux, Monteverdi s’inscrit dans cette lignée de Platon et d’Aristote pour subordonner la forme à l’expression. Le texte doit être le maitre de la musique et non son serviteur.

Monteverdi était étonnamment moderne, on le voit.

Du fait, de nombreux artistes lyriques le soulignent, pour bien chanter ils doivent dire le texte, le porter, le faire comprendre.

Mieux, leur chant est modifié par la parole. C’est vrai pour le lied, la mélodie qui reposent sur la poésie et donc sur les mots, mais c’est vrai également pour l’opéra.

Le travail réalisé en répétition par les solistes, le chef d’orchestre, le metteur en scène, est la clé d’un spectacle réussi. Les plus grands artistes, chefs d’orchestre et metteurs en scène notamment, le savent, et passent énormément de temps avec les artistes, et certains consacrent plusieurs jours à lire le livret avec les solistes sans qu’ils ne chantent une note.

Je me souviens, lorsque nous avions présenté Wozzeck avec Daniel Barenboim et Patrice Chéreau au Théâtre du Châtelet, Patrice est resté une petite semaine avec les chanteurs, autour de la table, à lire le texte, approfondir les personnages, et je dois vous avouer que certains chanteurs sont venus dans mon bureau et m’ont dit ‘Mais on ne chante pas ! il faut que vous lui demandiez que l’on chante !’. En réalité, ce travail qu’il a fait avec ces chanteurs est bien sûr une des clés de la réussite de cette magnifique production.

De la fin du XVIIIe siècle, l’opéra a évolué vers la mélodie avec un poids moins important pour le texte, et on peut même dire que de grands librettistes tels Felice Romani, Eugène Scribe n’étaient pas des génies de la poésie mais plutôt des littérateurs au kilomètre, ce qui a sa noblesse.

Mais dans une certaine mesure la musique instrumentale a suivi la même voie, déconnectée de tout texte, en particulier de tout texte religieux, elle met en avant la composition elle-même, une forme de musique pure. Cette évolution-là n’a pas lieu d’être regrettée, me semble-t-il, elle est aussi à l’origine du plaisir d’une large partie du public.

Ceux qui aiment le plaisir sonore, le belcanto, comme Saint Preux qui décrit à Julie le plaisir de la musique italienne, de la mélodie, de la sensation voluptueuse, ce que j’appelle moi la jubilation vocale, si certains évoquent volontiers cet âge d’or de l’opéra, force est de constater qu’il s’agit plutôt d’une parenthèse, car dès la fin du XIXe siècle, l’art lyrique évolue vers plus de théâtre avant l’abandon pur et simple des grands arias.

La diversité des plaisirs dans l'opéra - 46:00

Alors pourquoi choisir ?

Rousseau dans son Dictionnaire de la Musique donne sa propre définition de l’opéra qui est holistique. Les parties constitutives d’un opéra sont le poème, la musique et la décoration.

Par la poésie on parle à l’esprit, par la musique à l’oreille, par la peinture aux yeux. Et le tout doit se réunir pour émouvoir le cœur et porter à la fois la même expression par divers organes.

Alors, la question que Richard Strauss pose dans Capriccio, dans la prééminence de la musique ou du texte - Musik nur als Vorwand!, dit Flamand à l’acte I - est largement théorique, et n’est là que pour faire disserter. Prima la musica, Poi le parole !, opéra composé par Salieri en 1786, passe à côté de la réalité de l’opéra.

Une soirée réussie est nécessairement une soirée où les deux se mêlent.

Vaut-il mieux une formidable partition avec un livret raté, ou un sujet puissant que le compositeur aurait maltraité, une mise en scène réussie avec des chanteurs médiocres, ou des artistes lyriques extraordinaires au service d’une dramaturgie bâclée ?

Chaque spectateur se pose la question, lorsque quelque chose n’a pas fonctionné pendant la soirée. Chacun apportera sa réponse, selon ses goûts, car la aussi la diversité est de mise.

De fait, l’opéra comme genre artistique donne des plaisirs de natures très différentes.

Il y a d’abord le plaisir d’une expérience physique, loin de tout esthétisme, à l’opéra on accepte de s’immerger dans une expérience, Tristan und Isolde, la Tétralogie de Richard Wagner sur quatre jours, Moise et Aaron d'Arnold Schönberg, où l’esprit doit accepter de se détacher de la phrase et de la mélodie pour s’immerger dans un bain sonore.

Mais Les Huguenots de Meyerbeer et Les Troyens de Berlioz sont aussi de longs voyages, et je ne suis pas loin de penser que la longueur, si elle rebute certains, est aussi un facteur d’explication de la satisfaction de ceux qui sont arrivés au bout.

Il y a ceux qui ont fait l’Everest, et ceux qui ont expérimenté Einstein on the Beach de Philip Glass sans sortir de la salle.

L’expérience ne vient pas de la durée d’ailleurs ; Elektra de Richard Strauss est un coup de poing dans le ventre en moins de deux heures, sans entracte. Donc si la soirée est réussie, les spectateurs sortent bouleversés. N’est-ce pas le plus extraordinaire de tous les opéras ?

Les chanteurs y participent pleinement, d’abord parce que leur moyen d’expression est physique, la voix et le timbre sont des phénomènes mesurables, qui provoquent une réaction dans les oreilles et le cerveau de leur auditoire.

Et lorsque l’on ajoute l’intensité d’un jeu d’acteurs puissant, l’effet est saisissant.

Moïse et Aaron - Saison 2015 / 2016, Opéra Bastille

La diversité des publics selon les pays et l'ouverture à tout le répertoire - 49:13

L’opéra est divers, tel est le public.

Certains viennent pour le plaisir du chant et de la mélodie – ils se satisfont d’une belle version de concert, mais ce n’est pas de l’opéra au sens où je viens de le définir, mais de l’art lyrique -, d’autres recherchent la puissance théâtrale et se moquent de la note ratée, de la variation réussie, de la virtuosité. Tous participent au monde de l’opéra aujourd’hui.

Pour continuer à manier le paradoxe, j’oserais dire que la méconnaissance musicale d’une grande partie du public, l’ouverture d’esprit du néophyte peuvent être des atouts. Elle empêche d’être blasé, de passer sa soirée à analyser, à comparer, à critiquer dans tous les sens du terme.

La connaissance de la musique, et encore plus de la voix, joue trop souvent un rôle d’écran entre le spectateur et le spectacle, elle restreint la spontanéité de l’auditeur.

La perfection vocale est rarissime, et il y a fort à parier que celui qui prête une attention excessive à la note ajoutée, à la variation réussie, à l’intonation à tel instant précis de la partition sera régulièrement déçu, voir frustré.

C’est du reste une des difficultés pour les directeurs de théâtres, comment fabriquer sa propre programmation, quels équilibres, quelles audaces ? Là encore, le paysage est diversifié car une maison d’opéra ne peut être l’égale d’un festival où la prise de risque peut être plus grande, les missions de ces deux types d’institutions sont d’ailleurs différentes.

Mais les différences sont très grandes aussi entre les maisons d’opéra, car le public présente des caractéristiques variées d’un pays à un autre, d’une ville à une autre.

Le public viennois n’a rien à voir avec le public parisien, pour ne prendre que cet exemple.

Le premier retourne volontiers voir le même opéra dans la même production avec ou sans la présence de grands noms du chant, le second aime davantage le spectacle, qu’il ne reviendra pas revoir même deux ou trois saisons plus tard.

Le prix du billet influe naturellement sur ces comportements, et les pays germaniques où les subventions représentent encore les 2/3 des ressources, et permettent donc des prix modérés, encouragent davantage les publics à venir régulièrement dans les théâtres.

Les traditions culturelles jouent enfin un rôle déterminant, notamment par rapport au répertoire. Il y a selon les pays un véritable attachement à certains compositeurs et à leurs œuvres : Verdi à la Scala de Milan, Mozart à Salzbourg, Britten, Haendel en Angleterre ont une place à part.

A Paris, il me semble que c’est le spectacle que l’on attend, donc avant tout le théâtre, sans considération particulière pour tel ou tel compositeur et pour sa nationalité.

Une des difficultés pour donner à l’Opéra de Paris une identité forte vient de là, d’un manque de repères musicaux en France, où nous avons toujours privilégié l’accueil de compositeurs étrangers sans montrer autant de considération pour les compositeurs français.

Hector Berlioz, l’un des plus grands compositeurs français, a été redécouvert au XXe siècle en Angleterre, et représenté principalement dans ce pays depuis. Peut-être sommes-nous, musicalement, les moins nationalistes des européens.

Une chose est certaine, les goûts du directeur ne doivent en aucun cas primer sur le projet et l’institution, qu’il faut se garder de ne programmer pour soi, même s’il faut reconnaître que lorsque l’on aime profondément une œuvre, le choix du metteur en scène et du chef est plus naturel.

Les échanges avec les équipes de productions, depuis la remise de maquettes jusqu’aux derniers réglages des lumières sont plus substantiels et plus enrichissants.

Car le directeur d’un opéra ne doit pas s’arrêter au choix des titres et des artistes, il doit les accompagner, valider leurs choix ou pas, échanger et les soutenir jusqu’à la première.

Il faut que l’opéra tienne compte de la diversité des attentes du public également respectables, il faut proposer du divertissement, l’Élixir d’amour, du Grand Opéra spectaculaire, Don Carlos dans sa version française, du mélodrame, Madame Butterfly, du théâtre chanté, Wozzeck, de l’opéra russe, tchèque, anglais, à côté des grands titres du répertoire.

La diversité doit guider les choix de programmation d’une maison d’opéra, et il faut absolument se garder de tout dogmatisme et de tout systématisme qui exclut là où, au contraire, l’on doit ouvrir.

Dans les titres, comme dans le recrutement des équipes artistiques, la programmation doit parler au plus grand nombre. Cela ne signifie en aucun cas viser le plus petit dénominateur commun, l’eau tiède, le spectacle passe-partout vu aux quatre coins de la planète, mais aucune proposition, aucune audace, aucun genre ne doit par principe être exclue.

Cela vaut pour toutes les démarches artistiques les plus profondes, les plus intellectuelles même, qui mettent en relation les grandes œuvres et le monde d’aujourd’hui.

Mais j’insiste, les opéras dont l’objectif principal est de divertir et de donner du plaisir par la voix, la mélodie, le lyrisme ont toute leur place.

J’admets qu’il est difficile avec un livret comme celui de l’Élixir d’Amour de proposer une transposition audacieuse et pertinente, une mise en abîme complexe ou une démarche psychanalytique approfondie.

Grâce à cette diversité, il n’est pas interdit d’espérer qu’une partie du public fasse preuve de curiosité, dépasse les préjugés sur tel ou tel répertoire, et aille au-delà de ses préférences naturelles, pour découvrir des titres inconnus.

La relation d’un public avec un directeur de théâtre est une chose très particulière qui se construit dans la durée, je l’ai observé à chacun de mes différents postes. On se découvre, on apprend à se connaître, on s’affronte, on s’apprivoise.

Le risque de la routine existe aussi bien, et j’admire d’une certaine manière un Rudolf Bing qui est resté directeur du Metropolitan Opera de New-York pendant 22 ans ou, mieux encore, un Maurice Lehmann qui dirigea quelques années à l’Opéra de Paris et le Théâtre du Châtelet pendant 36 ans.

Wozzeck - Saison 2016 / 2017, Opéra Bastille

L'enjeu économique de l'opéra et son expansion dans le monde - 56:40

On estime environ à 23 000 représentations d’opéras données chaque saison dans le monde entier, ce qui fait tout de même, en excluant les intersaisons, près de 100 représentations chaque soir. Chaque saison, l’Allemagne donne 7 000 représentations, les États-Unis 1 700, la Russie 1 500, l’Italie 1 400, l’Autriche 1 200 et la France un peu plus d’un millier dont près de 200 à l’Opéra de Paris.

L’enjeu économique est bien évidemment important, les 14 plus grandes maisons d’opéras du monde cumulent un budget de 1 milliard et 200 millions d’euros.

La Scala de Milan et quelques autres institutions ont réalisé des études qui montrent que chaque euro investi dans le fonctionnement d’une maison d’opéra en rapporte 3 ou 4 fois plus, grâce aux dépenses connexes, nuits d’hôtels, restaurants, etc.

Ces résultats sont saisissants et je regrette qu’ils soient peu pris en compte par les décideurs politiques, quelles que soient les majorités, qui ne voient le spectacle vivant souvent que comme un poste de dépense, et jamais comme un investissement économique donc, mais surtout social.

Au début du XIXe siècle, les titres et les nouveautés s’enchainaient sur les scènes plus ou moins importantes, circulaient de manière incroyable à travers les continents, jusqu’à New-York ou Mexico.

Aller au spectacle était pour la noblesse d’abord et la bourgeoise, à partir de la Monarchie de juillet, et plus encore du Second Empire, l’activité sociale et mondaine principale.

Aujourd’hui, si la situation a très profondément changé, l’art lyrique, certes majoritairement subventionné, représente un enjeu économique réel.

Je suis frappé de voir qu’un véritable besoin d’opéra s’exprime du reste dans le monde entier, bien au-delà de notre Vielle Europe ou du continent nord-américain, et cela signifie quelque chose pour répondre à notre question « Pourquoi l’opéra aujourd’hui ? ».

Les théâtres lyriques ont ouvert en grands nombres ces dernières années, en Chine, notamment à Pékin, Harbin et Shanghai, à Taïwan, en Algérie, au Maroc, dans les pays du Golfe, Oman et Qatar, au Kazakhstan, en Arabie Saoudite et bientôt en Égypte.

Si le Palais Garnier était emblématique de l’aura parisienne à l'heure du second Empire et de l’Exposition universelle, c’est maintenant dans ces pays que ces moyens sont mis sur la table pour créer des opéras.

La raison de cet engouement n’est pas parfaitement évidente, l’intérêt pour l’opéra, notamment en Asie, n’est pas tout à fait nouveau puisque la Scala de Milan a organisé des tournées devenues mythiques, dès les années 50 au Japon, et des villes comme Almaty ou Hanoï ont des théâtres à l’italienne construits il y a d’ailleurs plusieurs décennies, où l’on peut entendre depuis fort longtemps Le barbier de Séville ou Carmen dans la langue locale.

Doit-on voir dans cet intérêt renforcé depuis quelques années une forme d’impérialisme culturel qui reviendrait à exporter nos titres, nos productions et parfois nos chanteurs ?

Un intérêt de ces pays jeunes, et en croissance, pour le dialogue des cultures, un investissement d’avenir dans d’autres formes de tourisme et de développement dont Abu Dhabi serait le fer de lance, la question reste mystérieuse pour moi, même si ce dynamisme est évidemment un élément réjouissant, on le voit pour un art moribond, ou qui devrait être moribond, l’opéra se porte plutôt bien.

Le Barbier de Séville - Saison 2014 / 2015, Opéra Bastille

Préférer l'expression à la virtuosité pour attirer de nouveaux spectateurs - 1:00:20

Alors quel avenir, et quel opéra pour demain ?

La question de l’avenir de l’opéra en recouvre en réalité quatre autres. Quels spectateurs, quel public, quelle proposition artistique, et quel soutien de la puissance publique ?

Quels spectateurs ?

Si je pose la question c’est parce que je suis convaincu, que plus pour tout autre forme d’art, le spectateur, son identité, sa sociologie jouent un rôle majeur et ont responsabilité même dans la réponse que l’on peut formuler.

Comme le genre lui-même, le public, et je l’ai dit, est assez varié. Pour le cœur de notre public, le plus fidèle, les abonnés, les fans d’opéra, je dirais qu’il y a une caractéristique essentielle qui est à la fois un grand défaut et une grande qualité.

Quitte à vous choquer, je pense en effet que le spectateur d’opéra est en moyenne assez conservateur, tout en étant épris de nouveautés et de découvertes dans le même registre, c'est-à-dire, sans trop de surprises qui pourraient le faire sursauter, voir le choquer.

Le spectateur d’opéra compare les versions discographiques, celles qu’il a vu et entendu, et il recule jamais devant le fait d’assister à la vingt-cinquième représentation de son titre préféré, souvent, mais pas toujours, il regrette le passé qui était toujours mieux.

Au stade pathologique, les callasiens, par exemple, renoncent à se rendre au théâtre au prétexte qu’il n’est plus possible de chanter après la Divina Anna Bolena, la Sonnanbula, la Traviata, spécialement à Milan.

J’ai un jour qualifié ces spectateurs de spécialistes de la spécialité, mais il y en a pour tous les arts, il y en a pour certains sports, pour toutes les passions. Ces spectateurs sont minoritaires, mais peuvent contribuer à former l’opinion. Ils peuvent aussi déstabiliser une représentation, je pense en particulier aux partis-pris, et aux comportements de certains spectateurs, on les appelle les loggionisti à la Scala, car ils occupent les loggione, c'est-à-dire la partie la plus élevée de la salle qui, dans l’anonymat de la salle obscure, n’hésitent pas en huant à détruire le travail d’équipes artistiques et celui d’artistes lyriques.

Ce faisant, ils gâchent aussi le plaisir du reste du public, complexé, culpabilisé d’avoir apprécié, et qui au lieu d’applaudir se pose des questions, « ai-je mal compris quelque chose ? », « aurais-mieux fait de ne pas apprécier ? ». Siffler à l’opéra, au-delà des jugements moraux, la question est délicate.

Dès lors qu’une salle ne manifeste jamais par le silence sa désapprobation, je comprends, dans une certaine mesure, que certains ne s’en satisfassent pas et veuillent protester coûte que coûte y compris en hurlant. C’est une réalité humaine qu’il ne sert à rien de regretter.

Pour ces spécialistes, l’esprit de comparaison d’une version à l’autre, d’un spectacle à un autre, s’appuie sur le plaisir de réécouter, de retrouver ce que l’on connait, à l’identique, mais avec quelques altérations.

C’est à chaque fois la même partition, mais c’est toujours différent. Pour reprendre la formule de Bernard Sève, au devenir autre de la musique répond le devenir autre de l’auditeur et du spectateur qui s’enrichit, spectacle après spectacle.

Cette attitude peut parfois surprendre l’observateur, et je fais ici allusion autour du débat des interprétations philologiques de Verdi : on a d’un côté ceux qui souhaitent revenir à la partition expurgée de pratiques plus ou moins ancrées comme celle qui à ajoute, par exemple, un contre-ut à la fin de Di quella pira ! du Trovatore, de l’autre, on a ceux pour lesquels ces pratiques font partie des attentes et du plaisir du public, et probablement des artistes lyriques.

Mais je pose la question : qui s’intéresse au moyen d’attirer un nouveau public et de susciter son intérêt ?

Supprimer ou maintenir un contre-ut est-il un élément de réponse à la question « Pourquoi l’opéra aujourd’hui ? ». Il me semble pour ma part que non.

J’ajoute qu’il faut toujours penser et décider en fonction de l’artiste.

Je voudrais prendre l’exemple du rondo final du Barbier de Séville que chante le comte Almaviva dans « Cessa di più resistere ». Ces quelques pages, extrêmement difficiles à chanter, ont été remises à l’ordre du jour, je m’en souviens bien au Châtelet, dans les années 1980 par le ténor américain Rockwell Blake. Faut-il donner cet air à tout prix, quitte à mettre l’artiste en danger ? Ou si le soliste ne peut assumer cette page, vaut-il mieux la couper ce qui déplait aux puristes, mais ne porte en réalité pas atteinte à l’œuvre ?

Boulez avait exprimé ces constations de façon imagée, en particulier à partir des amateurs de Meyerbeer ou de Rossini : « ce public fanatique m’évoque une espèce de bourgeoisie Louis-Philipparde qui se réfugie dans un magasin d’antiquité ».

Il est frappant de voir la proximité entre Boulez et Theodor Adorno qui, en 1955, écrivait déjà dans l’Opéra Bourgeois « la plupart du temps la scène d’opéra est comme un musée d’images et de gestes passés auquel se raccroche le besoin de regarder en arrière. C’est ce besoin qui caractérise ce genre de public d’opéra qui veut toujours entendre la même chose, qui subit l’inhabituel avec hostilité ou, pire encore, avec passivité et manque d’intérêt simplement parce que l’abonnement l’y condamne. ».

Bien évidemment je ne reprends pas à mon compte cette provocation, je suis convaincu que l’opéra dans sa diversité à sa place sur les scènes, y compris les compositeurs que Boulez cite, mais ce qui est vrai en revanche c’est qu’il faut absolument rompre avec la logique du magasin d’antiquités, qui n’intéresse pas grand monde, et convaincre avec un projet artistique ambitieux de l’abandonner.

Un autre trait saillant mérite d’être relevé ; le fan d’opéra aime la performance, il ne place pas le théâtre au même niveau que la musique, et redoutent les transpositions proposées par certains metteurs en scène.

Philippe Beaussant a écrit leur manifeste « La Mal-scène » qui dénonce le metteur en scène totalitaire.

Pourquoi cela ? Pourquoi cela ne se passe pas ainsi pour le théâtre dramatique où le public admet que des chefs-d’œuvre comme Bérénice ou Tartuffe soient présentés dans des versions transposées reliées à notre monde contemporain.

La question ne se pose même pas.

Mais, à l’opéra, j’allais presque dire « quoi que l’on fasse », une partie du public manifeste ; une production trop conventionnelle « aucune réflexion, aucune imagination !», une transposition audacieuse « scandale, sacrilège ! ».

La seule explication que j’ai trouvé jusqu’ici est que le public lyrique aime l’odeur du souffre, la cruauté, et c’est notamment le cas dans les opéras latins comme à Milan, le public aime que le prototype échoue, il aime que le chanteur fasse quelque chose d’exceptionnel, ajoute une note, invente une nouvelle variation, ou rate l’air tant attendu.

Le parallèle avec le cirque s’impose. On applaudit le trapéziste moins pour la performance elle-même, à laquelle on s’habitue, que pour le frisson qu’il nous a donné en risquant la chute, voir en tombant. La peur fait vibrer, et l’accident peut rendre le plaisir encore plus pervers, le contrat avec le spectateur est fondamentalement différent de celui qui existe au théâtre, car il y a cette performance, et cette performance je la rapproche, dans une certaine mesure, de la virtuosité.

Depuis l’opéra baroque, on s’interroge sur l’adoration que suscite le virtuose ; il y a eu Farinelli, Paganini, Liszt, dans le domaine de la musique instrumentale, ou les sopranos, Joan Sutherland, Natalie Dessay, Cecilia Bartoli. Le chanteur virtuose dénaturalise la voix qui parle, comme le note Francis Wolff, et on en revient au merveilleux, à l’éblouissant, à la jouissance, guerre musicale souvent, qui rapprochent l’art lyrique de prouesses gymnastiques.

Naturellement, les plus grands, dont ceux que j’ai cités, dépassent la virtuosité propre pour mettre la technique au service de l’expression et donc de la musique.

Rigoletto - Saison 2015 / 2016, Opéra Bastille

L'élargissement du public et la question du prix à payer - 1:09:50

Quel public pour demain ?

La question du public doit être distinguée de celle du spectateur, qui représente une caractéristique plus globale, par-delà les individus.

Le prix à payer constitue un premier point inévitable, la détermination des tarifs est stratégique dans la volonté d’élargir le public.

Les études démontrent qu’il y a une élasticité prix forte, dès que les prix augmentent l’opéra perd du public ou, du moins, a davantage de difficultés à remplir certains spectacles, et l’élasticité est asymétrique. En d’autres termes, on perd beaucoup plus vite de spectateurs lorsque l’on augmente les prix, qu’on ne les regagne en les baissant.

Quant à la cherté des places, nous nous heurtons à certains préjugés ; bien sûr le prix maximum est toujours trop élevé, 210 euros à Paris, 250 euros à la Scala, 300 au MET à New-York, 320 euros à Covent Garden.

Mais j’insiste sur la relativité de ces jugements, en particulier si l’on compare avec le prix des billets des stades de football ou avec ceux des concerts pop. Peu d’entre eux, qui regrettent les prix trop élevés de l’opéra, savent que sur le million de places proposées à la vente à l’Opéra de Paris, 40% sont vendues à un prix inférieur à 70 euros.

J’ai, dans chacun des théâtres où j’ai servi, mis en œuvre une politique artistique volontariste pour élargir le public, je n’ai donc pas supprimé des pans entiers du répertoire, mais recherché la diversité à travers une exigence théâtrale et musicale.

L’objectif n’a jamais été de remplacer un public par un autre, mais d’adresser des propositions à un public toujours plus large susceptible d’être intéressé.

Il s’agit ainsi moins de renouveler le public, ce qui laisse penser à une forme d’éviction, que de l’élargir. Je l’ai indiqué un peu plus tôt, chaque directeur de maison d’opéra se demande comment il va composer ses saisons et ce qu’il va proposer au public.

L'élargissement du public et la démarche artistique - 1:12:20

Outre la question du répertoire, la démarche artistique me semble fondamentale, pour élargir le public, pour créer de nouvelles œuvres, et aussi pour donner des titres du répertoire.

Alors, quelle proposition pour demain ?

L’élément essentiel est de rompre avec toute logique muséale. Cela suppose de choisir des titres, avec des équipes artistiques susceptibles d’avoir un regard, d’apporter une vision, de toucher le public. Il est fondamental que les équipes artistiques, et surtout le metteur en scène, parlent au public d’aujourd’hui.

La Traviata, avec la question du conformisme social, Rigoletto, avec la question des rapports entre les hommes et les femmes, sont des questions d’aujourd’hui, pour ne prendre que ces deux exemples verdiens, alors, autant vous le confesser, les seules mises en espace traditionnelles, les mises en scène purement figuratives, malgré une débauche d’effets, de figurants, de décors sont guerre intéressantes, et je ne suis pas sûr non plus qu’elles aident à élargir le public.

Elles reproduisent, pour l’essentiel, une imagerie du passé, et ne montrent en rien comment les grands thèmes évoqués par les librettistes et les compositeurs sont susceptibles d’enrichir le spectateur.

Les transpositions contemporaines ou les mises en scène qui apportent un regard peuvent plaire, intéresser ou déplaire franchement, mais je crois qu’il est dans notre mission de montrer au public que ces œuvres nous parlent, plus d’un siècle après leur création.

Il est vrai que certains cherchent à prendre des libertés invraisemblables avec la partition et les livrets, et j’en ai fait l’expérience souvent dans ma carrière.

Dernièrement, pour préparer Les Huguenots, qui ouvrira la prochaine saison à l’opéra Bastille, j’ai été confronté à un metteur en scène qui voulait couper des passages entiers de la partition, inverser des scènes, pire encore, supprimer un des rôles essentiels, intervertir des parties chantées par des personnages, et bouleverser la partition au final. Nous avons décidé avec le chef d’orchestre de recruter un autre metteur en scène.

Les balcons de la grande salle de l'Opéra Bastille

La répartition du lyrique et du chorégraphique entre Bastille et Garnier - 1:14:37

A l’Opéra de Paris, nous avons la chance de disposer de deux théâtres extrêmement différents, qui permettent au directeur de choisir le meilleur écrin pour les œuvres programmées ; la question de la décoration de la salle est un premier facteur.

Au Palais Garnier et à l’opéra Bastille, l’architecture, les volumes, les couleurs de la salle ne sont pas étrangers à la manière avec laquelle le public reçoit le spectacle.

Si en 1875 les journaliste présents lors de l’inauguration avaient critiqué la taille impressionnante du Palais Garnier, en 1989, le curseur s’est déplacé vers le gigantesque vaisseau Bastille encore plus grand. Une répartition hermétique des deux salles entre le lyrique et la danse ne peut légitimement s’ancrer.

Ces architectures résonnent avec des époques, des répertoires, des genres propres au lyrique ou chorégraphique. Le répertoire lyrique continue d’avoir besoin du Palais Garnier, tandis que l’art chorégraphique trouve sur la scène de l’opéra Bastille de nouvelles potentialités, et un public plus large, plus familial, notamment pour le grand ballet classique.

En choisissant de programmer une trilogie Mozart-da Ponte au Palais Garnier, j’ai tenu à sertir les opéras de Mozart dans un cadre acoustique et spatial qui leur conviennent parfaitement, ou en demandant à un metteur en scène de réinscrire La Traviata dans les murs conçus par Charles Garnier, j’ai fait primer un choix artistique; rendre au chef-d’œuvre de Verdi l’intimité de son propos permettra au public de partager la mélancolie de Violetta et la petitesse des sentiments qui l’étouffent.

J’ajoute qu’au Palais Garnier et à Bastille ne se jouent pas les mêmes réflexes culturels, ce qui permet là encore d’élargir la proposition du public. L’opéra Bastille, imaginé et vendu comme un opéra populaire, a formidablement assumé ce rôle en multipliant le nombre de places chaque saison, et en encourageant un public néophyte à oser franchir les portes du Palais Garnier quelques stations plus loin sur la ligne n°8 du métro.

Et la 3e scène, plateforme digitale de création que nous avons initiée en 2015, est un tremplin supplémentaire vers l’une comme vers l’autre.

Face aux enjeux de l‘opéra de demain, Paris et la France ont la très grande chance de disposer d’un tel instrument de création au service de l’art lyrique.

La volonté de la puissance publique de soutenir un service public - 1:17:15

Reste une dernière question fondamentale elle aussi : la puissance publique, en Europe et en France, veut-elle vraiment un opéra pour demain ?

Si l’on est convaincu que l’opéra a un avenir et un public, pour peu que l’on sent donne les moyens dans les choix artistiques, subsiste la question la plus lourde de conséquence, en Europe et tout particulièrement en France.

Est-on certain que l’État veut et va continuer à vouloir subventionner les maisons d’opéra ? On a compris que la réponse à cette question est déterminante.

Aucune entreprise, aucun capital ne viendra s’investir dans une activité structurellement déficitaire et in-susceptible de devenir rentable.

Pour que l’opéra existe dans quelques années, la puissance publique doit admettre qu’il s'agit encore d'un service public, et qu'il ne peut s'agir que d'un service public.

Snegourotchka (La Fille de neige) - Saison 2016 / 2017, Opéra Bastille

Pour conclure - 1:18:24

Il me faut conclure.

Par ces propos, j’ai voulu partager une conviction, celle que l’opéra a un avenir, en France, en Europe, et peut-être surtout ailleurs dans le monde, comme de nombreux exemples le montrent à Shanghai ou au Caire.

Pour que l’avenir de l’opéra soit à la hauteur de son histoire, de ses traditions, et surtout pour qu’il relève les quelques défis que j’ai décrit, il faut que les institutions, même les plus anciennes, adoptent une attitude d’ouverture résolue et de modernité. Il faut que tout soit mis en œuvre pour que les plus jeunes bénéficient d’une éducation musicale, et pour faciliter l’accès à ces maisons souvent encore trop intimidantes.

Il faut encore que les équipes artistiques tournent le dos à une logique purement patrimoniale et visent l’excellence, l’innovation, la pertinence et qu’elle refuse toute frilosité.

J’ai donc choisi pour terminer cette intervention un extrait de La Fille de Neige de Rimski-Korsakov, mis en scène par Dmitri Tcherniakov, et dirigé par Mikhail Tatarnikov à l’opéra Bastille.

Cette production incarne à mes yeux ce que l’opéra peut offrir de plus beau au public, la découverte d’une œuvre transposée avec fidélité, pertinence et poésie, par un metteur en scène d’aujourd’hui, et servie par des musiciens d’exception.