Publié le 1 Juillet 2018

Il Trovatore (Giuseppe Verdi)

Version de concert du 30 juin 2018

Opéra Bastille

Il Conte di Luna Željko Lučić

Leonora Sondra Radvanovsky

Azucena Anita Rachvelishvili

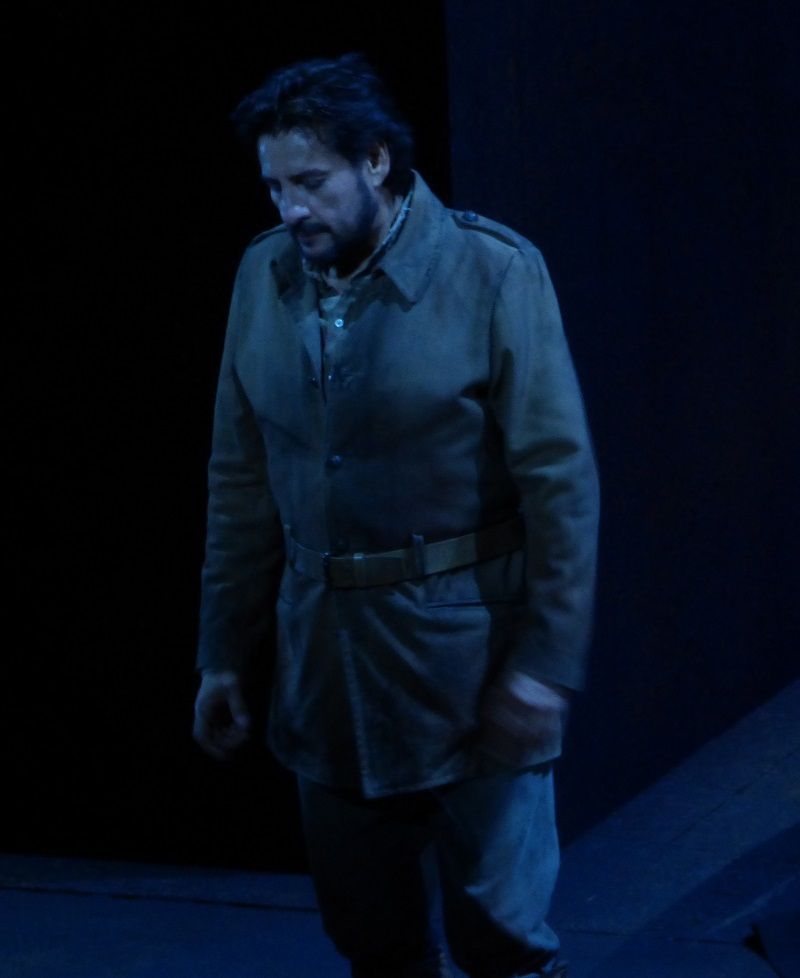

Manrico Marcelo Alvarez

Ferrando Mika Kares

Ines Élodie Hache

Ruiz Yu Shao

Direction musicale Maurizio Benini Marcelo Alvarez (Manrico)

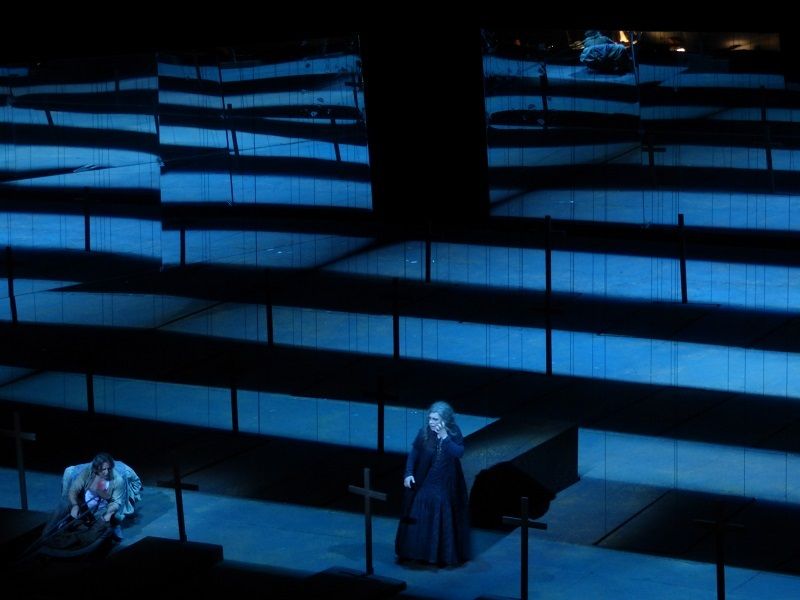

Suite à un mouvement social ayant touché plusieurs représentations de la dernière semaine du mois de juin à l’opéra Bastille, celle d’Il Trovatore jouée le samedi 30 juin était donnée en version de concert avec la même distribution que celle du mercredi précédent, qui était également celle de la première.

Ce format détourne certainement nombre de spectateurs, mais ceux qui sont venus malgré tout n’ont pas été déçus, car ils ont assisté à une soirée lyrique exceptionnelle.

En effet, s’il n’y avait plus de décors, et uniquement la présence d’un simple éclairage sans variation lumineuse, les chanteurs, eux, jouaient dans l’esprit de la mise en scène en costumes scéniques.

Par ailleurs, un simple rideau noir dressé quelques mètres en arrière-scène réfléchissait les voix et le son de l’orchestre de façon optimale vers la salle.

Dès son entrée, le chœur flanqué autour du Ferrando de Mika Kares fait ainsi une démonstration de puissance et d’unité fantastique, et la basse finlandaise délivre une teinte fumée aux accents verdiens surnaturels qui conviendra parfaitement à son prochain Fiesco la saison prochaine, en y incorporant encore plus de mordant.

L’arrivée de Sondra Radvanovsky, nourrie d’applaudissements, marque l’instant où l’auditeur s’immerge dans un univers sonore fabuleux du début à la fin.

Souffle inimaginablement fuselé dans une lenteur majestueuse, où la richesse harmonique d’un timbre d’une ampleur phénoménale brille souverainement dans les aigus, mélancolie suppliante suivie d’exaltation fantastique, effets véristes uniquement au moment où elle avale un poison, il n'y a pas de mots suffisamment évocateurs pour décrire l’interprétation inouïe de Leonora par Sondra Radvanovsky, cherchant autant à émouvoir qu'à impressionner en faisant une démonstration technique et artistique hors du commun.

Et Marcelo Alvarez, encore et toujours le véritable Manrico dans l’âme, se montre par sa manière de vivre le rôle du Trouvère extrêmement touchant, car tout son métier est mis au service d’un personnage flamboyant dont il délivre les noirceurs, rayonne dans une fièvre solaire éperdue l’ardeur d’une voix brillante et chaleureuse, et réussit son ‘Di quella pira !’ sans rien lâcher à la fougue musicale, mais sans pousser non plus trop loin la longueur des suraigus. Très attendue, sa dernière scène du supplice à la prison avec Leonora et Azucena est un monument de vérité dramatique poignant.

Anita Rachvelishvili, elle, c’est la flamme surgissant de la rondeur pulpeuse d’une voix d’ébène sensuel au charme envoutant, mais aussi un tempérament charnel et mystérieux. Azucena est ainsi une bohémienne dont le caractère noble et direct emprunte au tempérament caucasien tel qu’on peut le fantasmer à l’écoute de ces intonations sombres et vibrantes.

Enfin, Željko Lučić, en se posant nonchalamment en bord de scène, donne une leçon de chant verdien superbement liée par une souplesse merveilleuse qui assoit cette captivante autorité paternelle qu’il donne au Comte. On aurait même envie de dire que la sensibilité impériale qu’il affiche sert trop favorablement le personnage qu’il défend.

Et sans oublier à nouveau le luxe sonore d’Élodie Hache et la vaillance juvénile de Yu Shao, cette soirée est aussi exceptionnelle par la direction de Maurizio Benini traversée d’ombres sinueuses, et dont le panache orchestral déchainé peut totalement se libérer sans que les artistes n’en soient pour autant submergés.

Il est souvent fait un distinguo entre opéra et art lyrique, car la version de concert est le moyen par excellence pour faire de l'art lyrique, alors que l'opéra fait intervenir une forte dimension théâtrale, là où l'art lyrique, au sens noble du terme, n’en est qu’une composante.

Et il va de soi que malgré l’absence de décor, un véritable jeu d'acteur imprègne la représentation de ce soir, car les chanteurs connaissent la production, ce qui n’en fait donc pas une version de concert au sens strict du terme.

Mais une soirée aussi exceptionnelle que celle-là laisse penser qu’avec une excellente distribution on peut imaginer insérer dans le programme de saison, au cours d'une série de représentations, une ou deux versions de concert additionnelles pour certains opéras, afin d'offrir la possibilité au public le plus mélomane d'entendre les mêmes voix dans des conditions idéales.