Publié le 24 Août 2018

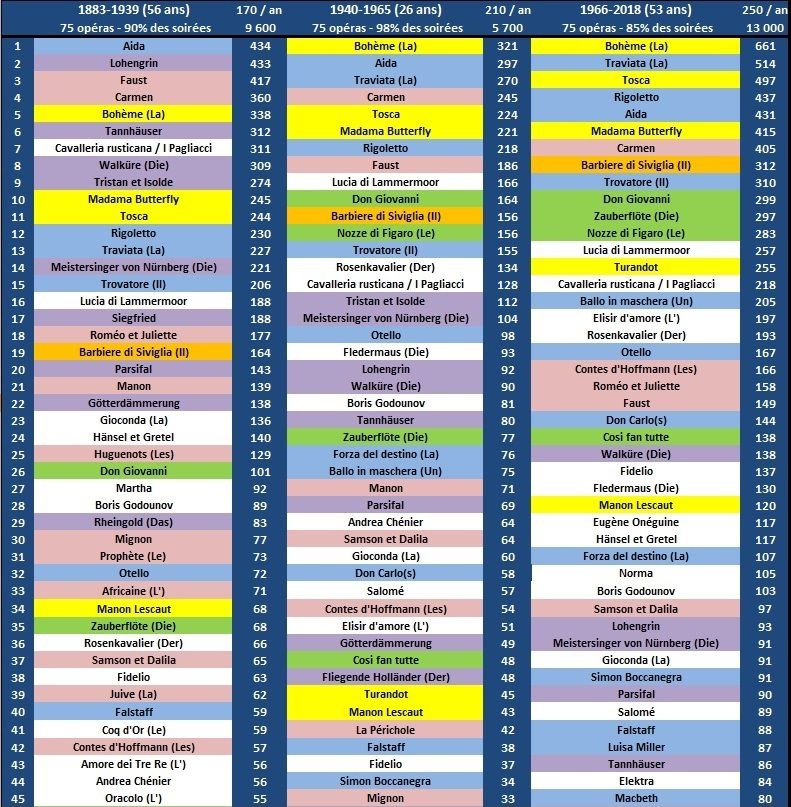

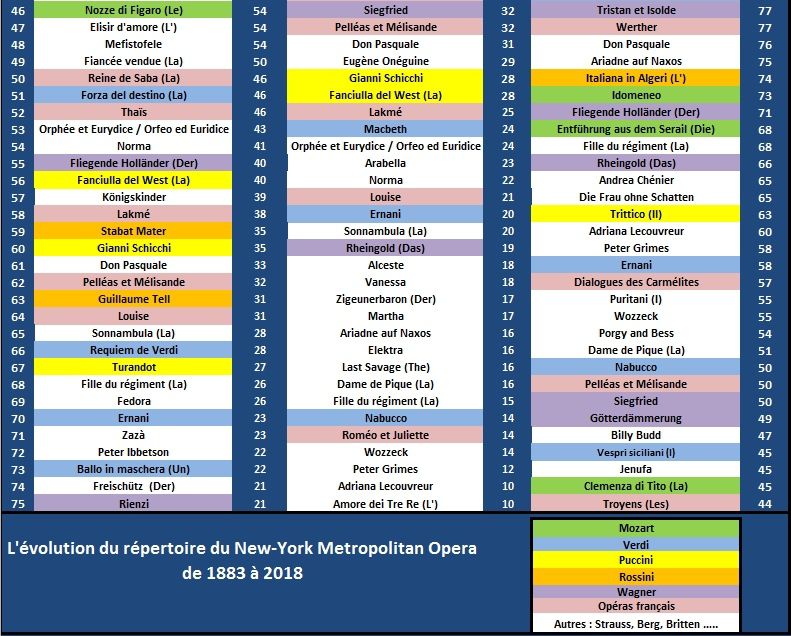

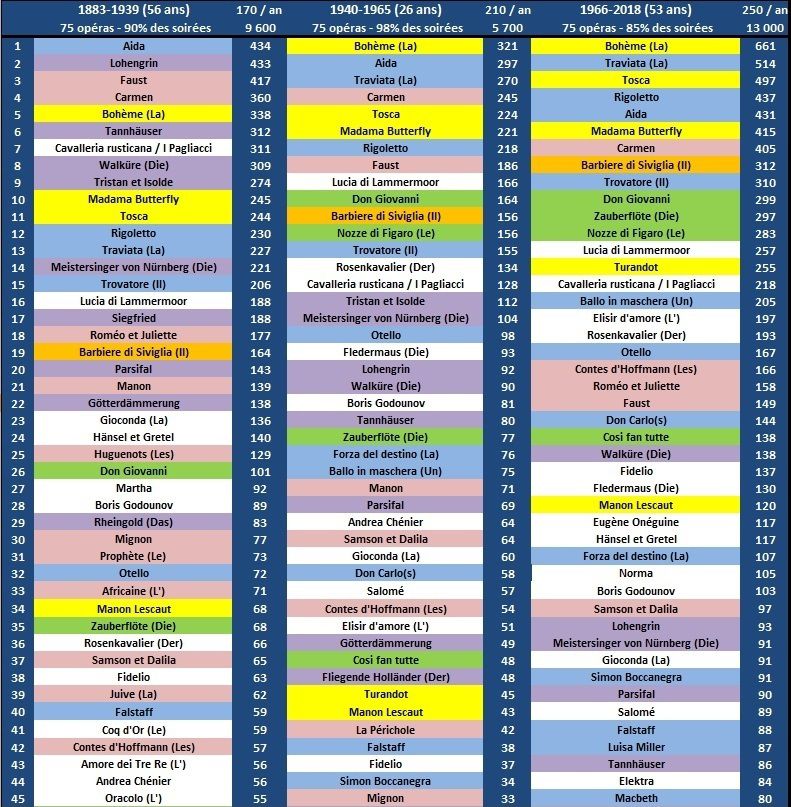

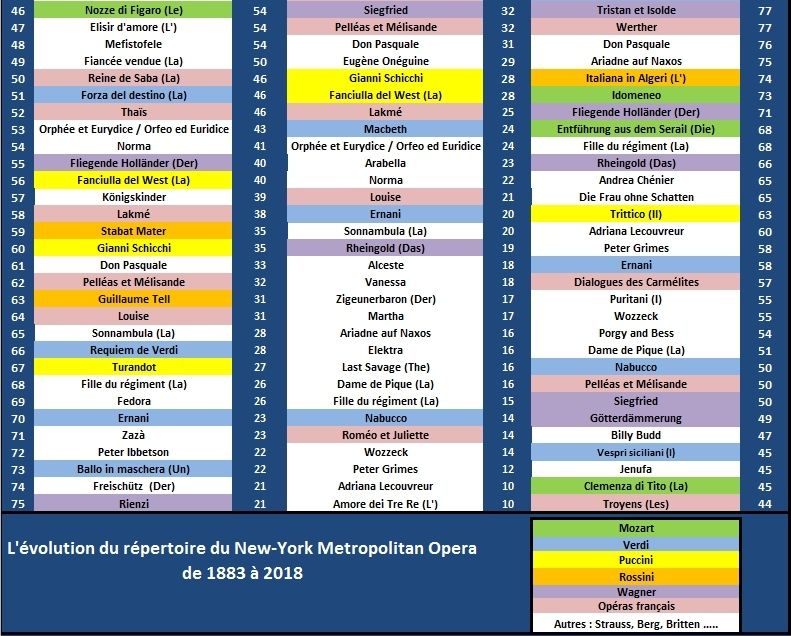

Cet article présente l'évolution du répertoire du New York Metropolitan Opera de 1883 à nos jours.

3 périodes sont distinguées :

1883 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, dans le premier bâtiment construit par J. Cleaveland Cady.

1940 à 1965, dans ce même bâtiment .

1966 à nos jours, dans le nouveau bâtiment que nous connaissons aujourd'hui.

En introduction sont présentés les principaux théâtres et troupes qui firent la vie lyrique de New York avant la construction du MET.

Cette synthèse s'appuye principalement sur "Opera in America - a cultural history" de John Dizikes, et intègre nombre d'éléments provenant d'autres sources. Les statistiques du MET sont une compilation des archives publiques de l’institution disponibles depuis 2005.

How to View 26,000 Operas at Once

https://www.nytimes.com/2005/07/31/arts ... -once.html

METOPERA database

I) L’Opéra à New York avant le Metropolitan Opera

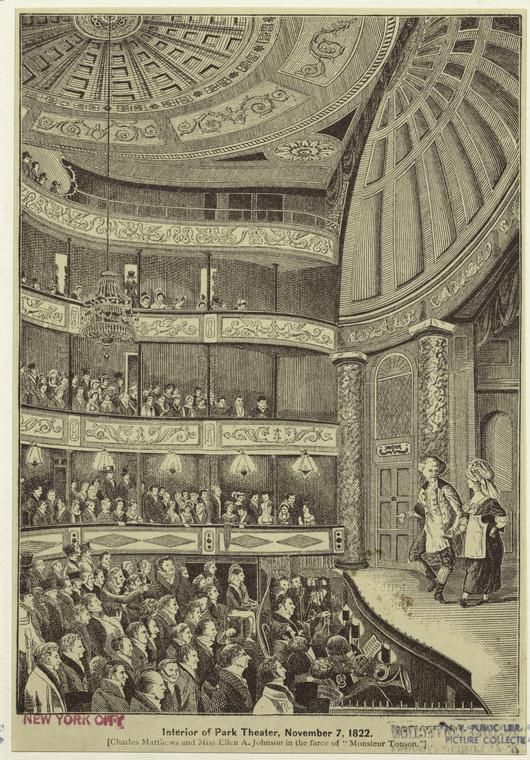

Le Park Theater et les Garcia

Pendant près de 30 ans, le Park Theater, bâtiment ouvert en janvier 1798 à l’intersection de Broadway et de Park Row (Financial District), est le seul théâtre de la ville. On y joue principalement des drames anglais, et toutes les couches sociales sont représentées parmi le public.

Lorenzo da Ponte, le célèbre librettiste de Mozart, est quant à lui installé à New York depuis 1805, et enseigne l’italien à Manhattan. Il désire faire connaitre l’opéra italien aux New-yorkais, et persuade le ténor Manuel Garcia, avec l’aide d’un ami anglais, de venir aux Etats-Unis.

Lorsque Manuel Garcia quitte le Théâtre des Italiens de Paris en 1825, pour entamer une tournée en Amérique avec sa femme, Maria Joachina, et leurs trois enfants, Maria Felicia (la future Malibran), Pauline (la future Pauline Viardot) et Manuel Junior, il est accueilli par le Park Theater où, de novembre 1825 à juillet 1826, il représente 9 opéras : Le Barbier de Séville, Tancrède, Otello, Il Turco in Italia, Cinderella, The Cunning lover (L’Amante astuto) et La Figlia dell’aria, opéras écrits pas les Garcia, Giulietta e Romeo (Zingarelli) et Don Giovanni.

Malgré le succès, la troupe ne se maintient pas et retourne en France, mais les Garcia sont les premiers à avoir établi des liens forts entre les Etats-Unis et l’opéra italien.

Peu après, un théâtre concurrent apparaît, le Bowery Theater, inauguré le 22 octobre 1826. Quelques opéras en anglais y sont joués, Native Land, Guy Mannering, Rob Roy. Ce théâtre brûlera par 6 fois (1828, 1836, 1838, 1845, 1913 et définitivement en 1929).

Maria Malibran s’y produit et obtient un immense succès en chantant dans des comédies françaises et italiennes. On assiste à l’émergence du concept de ‘diva’ qui va scinder le monde de l’opéra en deux : ceux qui y cherchent à combler un désir d’unité où tous les éléments forment un tout, et ceux qui désirent mettre en avant un élément particulier, la diva, ce qui va être à l’origine de sa transformation en une forme de business. Maria Malibran revient à Paris à l’hiver 1828.

Lorenzo da Ponte (80 ans en 1829 !) négocie ensuite avec Montresor, un ténor bolonais, et sa compagnie, et ceux-ci arrivent à New York en 1832. Le seul théâtre disponible est la résidence de Aaron Burr, renommée le Richmond Hill Theatre. On y joue La Cenerentola, L’Italienne à Alger, Elisa e Claudio (Mercadante).

Dans le même temps, La Flûte Enchantée est jouée au Park en 1833, pour la première fois aux Etats-Unis. Ce Théâtre disparaîtra dans les flammes en 1848.

Après l’échec financier du Richmond Hill Theatre, da Ponte décide résolument de construire un véritable théâtre totalement dédié à l’opéra : Le New York’s Italian Opera House.

Le New York’s Italian Opera House

Le New York’s Italian Opera House est ainsi inauguré en novembre 1833, et l’on y joue principalement des œuvres de Rossini (La Gazza Ladra, Le Barbier de Séville, La Donna del Lago, Le Turc en Italie, Matilde di Shabran). Les comédies non rossiniennes sont un échec.

L’entreprise est cependant déficitaire et, en 1836, le théâtre est vendu à de nouveaux propriétaires.

Lorenzo da Ponte décède le 17 août 1838 et est enterré au cimetière catholique de la 3e avenue.

Niblo’s Theater

En 1834, un Irlandais qui souhaitait faire de l’argent dans le divertissement, William Niblo, ouvre le Niblo’s Theater qui comprend un jardin central (Niblo’s Garden) et un grand salon (Niblo’s Indoor).

Dans les années 1830, des groupes de chanteurs s’y réunissent, dans les années 1840, les Minstrels shows (imitations de spectacles musicaux afro-américains en trois actes) dominent la scène, et dans les années 1850, on joue des musiques militaires. Et dans le jardin, on peut écouter des opéras de Donizetti ou d’Haendel.

En 1843, une compagnie française de la Nouvelle-Orléans vient chanter Auber, Halévy et Herold au Niblo’s Indoor, puis La Fille du Régiment au Niblo’s Garden. Elle revient en 1845 pour interpréter La Favorite, Les Huguenots, La Juive et La Muette de Portici.

Une troupe de chanteurs italiens, sur le chemin de La Havane, vient également en 1843 chanter au Niblo’s Garden Norma et Lucia di Lammermoor.

Castle Garden

En 1844, l’ancien Fort Clinton bâti pour défendre New York, et transformé en lieu de divertissement dès 1824, devient une salle de concert.

Mario et Giulia Grisi y donnent leur premier concert américain, et Henriette Sontag son dernier.

Entre 1847 et 1851, La Havana Company produit Lucreza Borgia, Ernani, Macbeth, Attila, I Puritani et Don Pasquale.

L’arrivée de Jenny Lind à New York, une des élèves de Manuel Garcia Junior, marque le début d’une tournée américaine qui part de Castle Garden pour visiter tous les USA. Elle ne chantera cependant pas un seul opéra.

Ce Gold Rush qui consiste à faire du profit sur la qualité exclusive des plus belles voix se révèle néanmoins destructif pour les artistes américains, qui ne peuvent rivaliser avec les artistes européens qui migrent en nombre vers l’Amérique du Nord.

Palmo’s Opera House

En 1843, Palmo’s Opera House ouvre entre Broadway et Chambers Street, et l’on y joue le répertoire italien (Bellini, Donizetti, Rossini, Verdi) jusqu’à ce qu’il ferme en 1847, faute de s’être attaché une grande chanteuse de renommée internationale.

Il ré-ouvre l’année d’après sous le nom de Burton’s Theatre, et reste dorénavant voué aux pièces en langue anglaise.

Astor Place Opera House

Une part de l’élite New Yorkaise, qui ne se résigne pas à abandonner l’opéra, regroupe ses forces afin d’établir un théâtre lyrique permanent. Une cinquantaine de notables réunissent rapidement les fonds nécessaires (1 000 $ chacun) et désignent Astor Place et la 8e avenue pour bâtir un nouveau théâtre.

Le 22 novembre 1847, l’Astor Place Opera House est prêt et est confié à Edward Fry, le frère de William Fry, compositeur parti pour un temps en Europe après l’échec de son opéra ‘Leonora’.

Ernani, Macbeth, Nabucco y sont joués, mais à nouveau l’absence de grandes chanteuses populaires conduit au désintérêt du public. Les émeutes de 1848, sous l’influence de la situation politique en Europe, entraînent la destruction de ce théâtre.

The Academy of Music

Dans les années 50, des gens de Boston, Philadelphie et New York proposent de construire, dans chacune de ces villes, un opéra de taille sans précédent adapté à la culture locale.

En octobre 1854, à proximité de l4th street et d’Irving Place, l’Académie de Musique ouvre avec Mario et Giulia Grisi. Sont joués des opéras en français et en italien avec des stars, les prix sont le double de ceux de Boston, l’Académie est clairement une entreprise lucrative. Il s’agit d’assurer la prédominance de New York en Commerce et en Art.

Marx Maretzek devient le directeur musical permanent pendant 20 ans, et dirige les premières américaines de L’Africaine, Roméo et Juliette, Rigoletto, Traviata et Il Trovatore.

Il n’y avait quasiment aucun décalage entre les créations des œuvres de Verdi en Europe et leur création en Amérique. Verdi s’impose immédiatement dans les années 50, car Donizetti et Bellini sont décédés, et Rossini ne compose plus.

Le 25 novembre 1863, la première de Faust est chantée en italien, et devient un succès aussi populaire qu’en France.

Toutefois, en 1866, un feu détruit l’auditorium, et celui-ci est reconstruit en peu de temps, mais à plus petite échelle.

The Grand Opera House

Construit en 1868 à l’intersection de la 8e avenue et de 23e street, le Pike’s Opera House est racheté en 1869 par Jim Fisk et Jay Gould qui le renomment The Grand Opera House. Ils décident de le spécialiser dans les opérettes d’Offenbach. La Périchole reçoit sa première américaine dans ce théâtre, et La Grande Duchesse de Gerolstein est jouée 5 mois et 2 semaines après sa création à Paris.

A cette époque, pas moins de 5 compagnies jouent les opéras d’Offenbach à New York.

Casino Theater

Localisé au 1404 Broadway, le Casino Theater ouvre en 1882 et est le premier théâtre totalement électrifié de New York.

Son directeur, Rudolph Aronson, en fait un second Niblo’s Garden en installant un jardin sur son toit, et plus de 4300 représentations seront données.

Lillian Russell chante La Grande Duchesse de Gerolstein, et la première américaine de Cavalleria Rusticana est jouée en 1891 dans ce théâtre.

Les comédies musicales et les opérettes en font le succès jusqu’à la dernière représentation, le 05 janvier 1930, dédiée à Faust.

II) Le New York Metropolitan Opera (MET)

The New York Metropolitan Opera de 1883 à 1939

Le grand opéra apparu dans les années 1830 à Paris, avec ses 4 à 5 actes, son ballet élaboré, l’absence de dialogues parlés, comblait une aspiration à la noblesse dans le traitement de l’histoire, et était sensé provoquer un sens de la grandeur morale.

Il fallait de grandes maisons d’opéras pour accompagner le rituel social qui allait avec ce genre, et c’est sur ce modèle que furent construits le Covent Garden de Londres (1858), L’Opéra de Vienne (1869), Le Palais Garnier (1875) ou l’auditorium de Chicago (1889).

Et partout aux Etats-Unis, les nouveaux riches challengeaient l’ancienne élite pour la prédominance sociale.

A la fin des années 1870, Mrs William Kissam Vanderbilt ne peut obtenir une loge à l’Académie de musique, ce qu’elle ne peut tolérer. Mais même l’ajout de 26 loges supplémentaires ne permet pas à l’Académie d’accueillir tous les notables qui le désirent.

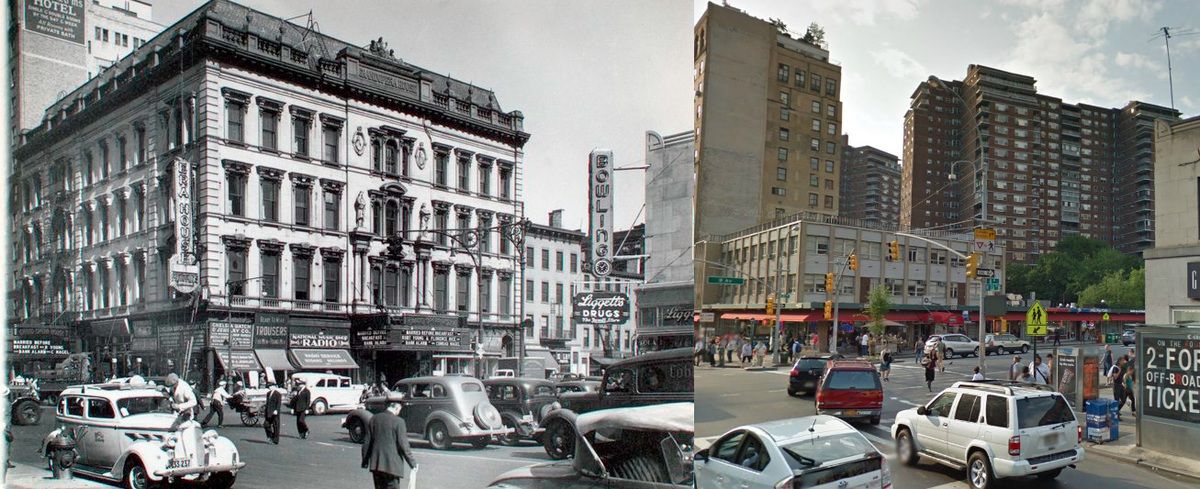

Peu de temps après, en avril 1880, 55 personnalités souscrivent 10 000 $ chacune pour construire un nouvel opéra qui comblera les attentes de la nouvelle société. Josiah Cleveland Cady est retenu comme architecte.

Avec une capacité de plus de 3 000 places afin de pouvoir représenter de grands opéras, et 122 loges pour accueillir les sociétaires, le Metropolitan Opera ouvre ses portes le 22 octobre 1883 sur Broadway et 39e street avec Faust et Christine Nilsson en Marguerite.

C’est un succès social et artistique immédiat.

Henry Abbey, le premier imprésario du MET, se voit cependant entraîné dans une rivalité inévitable avec l’Académie, car leur répertoire diffère peu. A Rigoletto, I Puritani, La Traviata, La Sonnambula, Lucia di Lammermoor, Don Giovanni, Carmen et Lohengrin (ces deux derniers étant chantés en italien), l’Académie oppose Martha, L’Elisir d’amore, Aida, Les Huguenots (en italien), Rigoletto et Faust.

Le MET introduit une nouveauté, La Gioconda, mais l’aventure tourne au désastre financier en 1884. Les loges qui valaient 15 000 $ à l’ouverture valent pourtant 22 000 $ un an plus tard.

Leopold Damrosch, ancien violoniste à la cour de Weimar dont la famille est amie avec Wagner, propose au MET de monter une saison allemande. Plus d’un million de catholiques et protestants allemands ayant fui l’Europe après la révolution de 1848, il doit bien exister à New York un public intéressé par ce répertoire.

Et effectivement, un nouveau public entre au MET, si bien que dès janvier 1885, La Walkyrie est un des sommets de la saison.

Les six années suivantes voient le triomphe de Wagner, ce qui aboutit à l’annulation de la saison 1886 de l’Académie, échec renforcé par l’absence de stars telle Adelina Patti.

Neuf opéras de Wagner font partie des 30 titres les plus joués, et Lohengrin est à la première place au côté d’Aida de Verdi.

Dorénavant, le MET est sans concurrence sérieuse, mais il lui devient difficile de s’extraire de la vague Wagner. Les tentatives pour faire découvrir Fernand Cortez (Spontini) ou Le Barbier de Bagdad (Cornelius) sont vaines.

Pendant les années qui suivent, les noms les plus célèbres de l’art lyrique défilent à New York : Emma Calvé dans Carmen, Nelly Melba dans Lucia di Lammermoor, Victor Maurel dans Otello, les propriétaires des loges veulent des bijoux et des stars et ils obtiennent satisfaction.

Cette starisation de l’opéra a des conséquences destructives, car le MET se définit comme un modèle pour le reste du continent qui entend dimensionner le nombre de stars et de représentations de Wagner nécessaires pour réussir une saison. L’effet est encore plus destructif, car tout ce qui environne les chanteurs, c’est à dire la mise en scène, l’orchestre, le chœur, est négligé en comparaison de l’importance qu’il leur est donné dans les grandes maisons germaniques.

C’est l’âge d’or du chant, mais on est loin de l’âge d’or de l’opéra, comme le font remarquer plusieurs critiques.

Au début du XXe siècle, le Wagnérisme se mesure au réalisme et au modernisme.

Le refus d’idéaliser ouvre la voie aux opéras réalistes auxquels trois italiens, Puccini, Mascagni et Leoncavallo, et un français, Charpentier (avec Louise), sont associés.

La nature réaliste de Puccini s’impose en quelques années. Entre 1900 et 1921, La Bohème est jouée 121 fois, Tosca 112 fois, Madame Butterfly 106 fois, alors que quatre opéras de Mozart totaliseront 65 représentations en tout. Ses airs italiens si familiers lui valent une gloire sans pareil. Mais la Jenufa de Janacek, traduite en allemand, n’est jouée que pour 5 représentations et n’est pas acceptée par le public.

Certains ouvrages doivent par ailleurs leur succès à la participation de grands artistes. Ainsi, celui de Mignon d’Ambroise Thomas est dû en grande partie à la présence de Christine Nilsson, et celui de Martha à la participation de Caruso.

Un autre mouvement, moderniste cette fois, joue un rôle majeur dans la recherche de nouveauté et la volonté d’oublier le passé. L’excellent accueil de Salomé et Elektra (Richard Strauss), Pelléas et Mélisande (Claude Debussy) montre qu’un nouveau public musicien se manifeste et se différencie de l’ancienne société hiérarchique et matérialiste. Ce public est cependant mal accueilli au MET.

Der Rosenkavalier (Strauss), jouée pour la première fois en 1913, seule œuvre moderne qui comprenne des mélodies mémorisables, réussit à s’imposer durablement.

Ainsi, en prenant une part centrale dans le répertoire américain, les opéras réalistes provoquent la disparition des opéras français du début du XIXe siècle.

Cinq ans après sa première au Palais Garnier, dans la version révisée de Rimski-Korsakov, Boris Godounov entre au répertoire du MET en 1913, et débute une carrière sans la moindre faiblesse jusqu’à aujourd’hui.

Les années d’entre deux–guerres sont alors des années de survie pour l’opéra.

The Manhattan Opera House de 1906 à 1910

Immigrant juif allemand arrivé à New York en 1863, Oscar Hammerstein prospère dans un premier temps dans le commerce de cigares.

Mais il a également le goût pour la production d’opéras, et construit plusieurs théâtres, Harlem Opera House, Manhattan Theatre, Olympia Theatre, Victoria Theatre, pour finalement construire sur 7e avenue, vers 34th street, le Manhattan Opera House destiné à concurrencer le Metropolitan Opera.

Le MET réagit en obtenant de Ricordi les droits exclusifs sur les représentations des opéras de Puccini.

Hammerstein répond en embauchant comme directeur musical Cleofonte Campanini, et rallie des chanteurs tels Alessandro Bonci, Charles Dalmorès, Maurice Renaud, Nellie Melba.

I Puritani ouvrent ainsi la première saison le 03 décembre 1906, suivis par Carmen, Aida, Rigoletto, Lucia di Lammermoor. Cette saison profitable est suivie par une seconde saison axée sur des œuvres plus innovantes, La Gioconda, La Damnation de Faust, Les Contes d’Hoffmann, Pelléas et Mélisande, et plus tard, Le Jongleur de Notre Dame (Massenet), Salomé, Hérodiade, Sapho, Grisélidis, La Fille de Madame Angot, Elektra.

Au bout de 4 ans de soirées éblouissantes, Hammerstein et le MET entrent en négociations afin de mettre un terme à cette compétition extraordinaire. Hammerstein vend au MET les droits sur les opéras de Massenet et de Strauss pour 1,25 millions de dollars, et s’engage à ne plus produire d’opéras pendant 10 ans. Il décède en 1919.

The New York Metropolitan Opera de 1940 à 1965

Les années d’après-guerre connaissent la plus forte période d’expansion dans l’histoire de l’opéra aux Etats-Unis, mais, à l’instar à Paris, le grand opéra français (Les Huguenots, la Juive, L’Africaine, Le Prophète, La Reine de Saba, Guillaume Tell) disparaît de la programmation.

L’ancienne génération de chanteurs, Lehmann, Kipnis, Melchior, Pinza, Pons, Traubel, disparaît également.

Sortant d’un long silence depuis la période 1908-1915 pendant laquelle il dirigeait au MET, Arturo Toscanini entre au studio de la radio pour enregistrer avec le NBC Symphony Orchestra le grand répertoire, Fidelio (1944), La Bohème (1946), Otello (1947), Aida (1949), Falstaff (1950), Un Ballo in Maschera (1954).

La technologie permet de faire le lien entre le passé et le présent, et donne accès à bien plus d’auditeurs.

Succédant à Edward Johnson qui avait dirigé le MET depuis les dernières années de dépression jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, Rudolf Bing, l’un des fondateurs du Festival d’Edimbourg, prend la direction du MET en 1950, et reste à sa tête pendant 22 ans.

Le MET connaît sa période la plus excitante avec un nombre incomparable de grandes chanteuses, Callas, Tebaldi, Milanov, Rysanek, Sutherland, Nilsson, et une ouverture sans précédents aux artistes noirs, Anderson, Price, Verrett, Bumbry, Arroyo.

Il attire de jeunes chefs, monte des nouvelles productions imaginatives, Don Carlo, Don Giovanni, Die Fledermaus, La Perichole – ce qui prouve qu’Offenbach a sa place dans une grande salle comme celle du MET -, Cosi fan Tutte.

Verdi a dorénavant trois titres parmi les 10 premiers, autant que Puccini, et Don Giovanni et Les Noces de Figaro font partie des 15 premiers, alors qu’à l’inverse, plus aucun Wagner ne fait partie des 15 premiers.

Der Rosenkavalier triomphe.

Étrangement, Roméo et Juliette (Gounod) disparaît quasiment de la programmation, et Faust entame un déclin qui s’accentuera avec l’ouverture du nouveau Metropolitan Opera.

La Manon de Massenet poursuit sa belle carrière au MET débutée à la fin du XIXe siècle, avant que la construction du nouveau MET n’entraîne subitement la raréfaction de sa présence sur scène.

The New York City Opera (NYCO)

En 1943, en pleine Seconde Guerre Mondiale, une compagnie d’opéra soutenue par le maire de la ville, Fiorello La Guardia, est fondée dans un bâtiment existant, The Mecca Temple, contenant un auditorium de 2 692 places.

Cette compagnie, baptisée New York City Opera, réussit à définir sa propre identité.

Mais au lieu de privilégier les splendeurs vocales, elle développe son talent dans la réalisation de productions d’une grande force dramatique.

Elle programme également des œuvres américaines et des œuvres européennes oubliées : The Pirate of Penzance, Show Boat, Eugène Onéguine, L’Amour des trois oranges – qui, en 2018, n’est toujours pas inscrit au répertoire du MET -, Le Château de Barbe-Bleue, Wozzeck.

Et 10 ans avant que toute autre compagnie fasse son examen de conscience sur la question raciale, Todd Duncan, baryton Afro-américain, fait ses débuts en 1945 dans I Pagliacci.

Une fois passées les difficultés du début des années 50, le New York City Opera s’engage dans une brillante décennie qui l’établit comme la plus américaine des compagnies : The Ballad of Baby Doe (Moore), Lost in the stars (Weill), Susannah (Floyd), Trouble island (Still) sont à l’affiche de la saison 1958.

En 1966, le NYCO se déplace au Lincoln Center for the performing Art et fait dorénavant face au MET qui tente d’en prendre le contrôle administratif, mais trouve une résistance forte.

Dans les années 70, le NYCO révèle nombre d’artistes qui auront une flamboyante carrière internationale : Beverly Sills, José Carreras, Shirley Verrett, Samuel Ramey, Placido Domingo, Carol Vaness, et bien d’autres.

Il connait malheureusement en 2008 la crise financière la plus redoutable de son existence, en voyant sa dotation passer de 48 à 5 millions d’euros, entraînant le retrait de Gerard Mortier engagé pour diriger l’institution new-yorkaise dès cette année-là. Le NYCO dépose le bilan en 2013, année la plus sombre du MET qui ne remplit plus sa salle qu’aux trois quarts.

The New York Metropolitan Opera de 1966 à nos jours

En 1966, l’ouverture du Nouveau Metropolitan Opera sur le Lincoln Center for the performing Art est rendue possible par l’intervention du secrétaire au Travail des Etats-Unis.

Wallace Kirkman Harrison, architecte en chef du Siège des Nations-Unis, est chargé de la conception de cette salle qui contient plus de 3800 places.

Très mal apprécié aux Etats-Unis depuis le XIXe siècle, sa musique étant jugée peu dramatique et dominée par la finesse des détails orchestraux au détriment des voix, Mozart est reconsidéré seulement à partir des années 1980.

Idomeneo et La Clemenza di Tito connaissent leur première américaine dans les années 60 et 70, mais le premier n’entre au MET qu’en 1982, et le second qu’en 1984.

La Flûte Enchantée rejoint enfin Don Giovanni et Les Noces de Figaro parmi les titres les plus représentés.

Puccini se renforce encore plus (5 titres dans les 30 premiers), Verdi également (12 titres dans les 50 premiers). Par ailleurs, Le Bal Masqué est l’ouvrage de Verdi qui aura réalisé la percée la plus importante du siècle (73e avant 1940, 16 e après 1966). Turandot découvre aussi que le MET est une salle idéale pour son grand spectacle.

Et parmi les ouvrages français, Roméo et Juliette fait son retour parmi les 25 premiers, juste devant Faust, aux côtés des Contes d’Hoffmann en progression constante. Invariablement depuis un siècle, Samson et Dalila se maintient confortablement autour de la 35e place.

Quant à Wagner, seule La Walkyrie se maintient à la 25e place, Lohengrin, Tannhaüser et Tristan und Isolde étant les ouvrages du compositeur qui perdent le plus en représentations au cours du siècle.

Si l’opéra du XXe siècle a encore plus de mal à s’imposer qu’en Europe, on observe quand même que Wozzeck s’ancre durablement au répertoire, que Jenufa est l’opéra de Janacek le plus joué, et que Die Frau ohne Schatten fait jeu égal avec Il Trittico de Puccini créé à New York en 1918.

Enfin, Il Barbiere di Siviglia n’est plus l’unique opéra de Rossini qui réussit à s’imposer, et L’Italienne à Alger commence à faire partie du répertoire permanent du MET.

Pour conclure

Dès le début du XXe siècle, le MET est définitivement le lieu de représentation des opéras de Puccini, compositeur qui correspond le mieux au goût d’un public attaché au répertoire italien et aux mélodies populaires. Le mouvement de reflux du grand opéra français et de Wagner est similaire à ce que l’on observe à Paris, mais Mozart gagne en reconnaissance dans la dernière partie du siècle.

Verdi est dorénavant le compositeur le plus joué (20% des représentations) devant Puccini (16%) et loin devant Mozart (9%), et la langue italienne domine toujours la programmation avec plus de 60% des soirées. En pratique, le MET reconnait peu de chefs-d’œuvre avant Mozart et après Puccini.

Mais le goût pour les nouveautés qui caractérise la période d’avant-guerre s’est considérablement estompé, car si plus de 100 ouvrages peu connus ont été joués sur moins de 10 soirées chacun entre 1883 et 1939, moins de 30 le sont depuis 1966.