Publié le 27 Janvier 2022

/image%2F1429287%2F20220127%2Fob_6fed29_khovantchina00.jpg)

La Khovantchina (Modest Moussorgski – 1886)

Orchestration de Dmitri Chostakovitch (1959)

Représentations du 26 janvier et 09 février 2022

Opéra Bastille

Prince Ivan Khovanski Dimitry Ivashchenko

Prince Andrei Khovanski Sergei Skorokhodov

Prince Vassili Golitsine John Daszak

Chakloviti Evgeny Nikitin

Dosifei Dmitry Belosselskiy

Marfa Anita Rachvelishvili

Susanna Carole Wilson

Le Clerc Gerhard Siegel

Emma Anush Hovhannisyan

Varsonofiev Wojtek Smilek

Kouzka Vasily Efimov

Strechniev Tomasz Kumiega

Premier Strelets Volodymyr Tyshkov

Deuxième Strelets Alexander Milev

Un confident de Golitsine Fernando Velasquez

Direction musicale Harmut Haenchen

Mise en scène Andrei Șerban (2001)

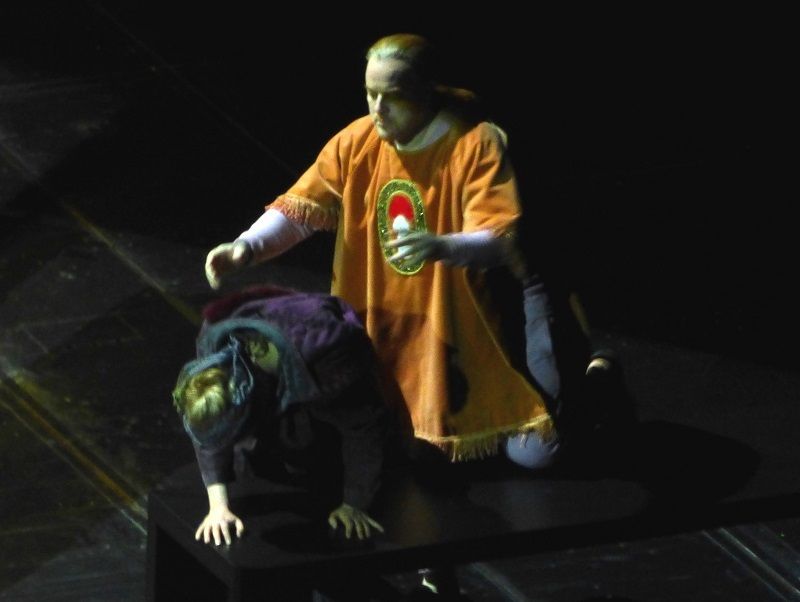

Dimitry Ivashchenko (Prince Ivan Khovanski)

Voir et entendre 'La Khovantchina' est toujours un privilège car cet opéra de Modest Moussorgski est bien moins souvent donné que 'Boris Godounov'. Et à l’occasion de cette reprise, il fait pour la première fois son apparition parmi les 100 premiers titres joués au sein de l’institution, c’est dire que c’est une chance!

L’intrigue se déroule entre 1682 et 1689 au moment où Sophie de Russie assure la régence après la mort de Féodor III, car Pierre, son demi-frère encore adolescent, est bien trop jeune pour régner.

Aidée par les Streltsy, un corps militaire affecté à la surveillance du Kremlin de Moscou mené par Ivan Khovanski, elle cherche à éliminer les partisans de Pierre. L’opéra présente cependant ce dernier comme le manipulateur qui agit dans l’ombre, ce qui est prématuré vis à vis du sens de l’ Histoire.

Mais les ambitions d’Ivan Khovanski et son fils, Andrei, menacent aussi la stabilité de la Russie, ce que les Streltsy et Chakloviti, chef du département intérieur, ont bien compris. Les Vieux Croyants menés par Dosifei entendent également défendre la foi orthodoxe menacée par les réformes du patriarche Nikon – ces réformes visaient à revenir aux traditions byzantines, ce que les Vieux Croyants considéraient comme un des facteurs ayant conduit à la chute de Constantinople -, et se rapprochent ainsi de Khovanski et des Streltsy, puis du Prince Golitsine présenté ici comme un novateur admirateur des européens qui intrigue pour le pouvoir alors qu’il était dans les faits l’amant de Sophie.

On assiste au fil des tableaux à la chute des Khovanski et de Golitsine, à l’accession au pouvoir de Chakloviti, pour un temps seulement, mais qui semble sincèrement inquiet de l’avenir de la Russie dans son grand monologue du 3e acte, et enfin à la fin des Vieux Croyants au moment où Pierre Ier apparaît et annonce un autre monde.

La production d’ Andrei Șerban, qui a dorénavant plus de 20 ans, présente une fresque austère dans son contexte historique mais sans surcharger ni les décors, ni les costumes. Il y a bien sûr les dômes dorés des édifices religieux et les icônes religieuses peintes sur bois doré, mais dans l’ensemble, c’est un esprit d’épure qui domine. Le travail sur la direction d’acteurs est par ailleurs très naturel et contribue à la crédibilité des personnages.

Cependant, il est vrai que l’on retrouve des thèmes qui restent toujours d’actualité comme ce décor du cabinet de Golitsine qui évoque la fracture qui entaille la société russe, avec en son centre le ‘Portrait d’une jeune femme inconnue en costume russe’ d’Ivan Argounov qui peut refléter Sophie Alexeïevna, et donc représenter un symbole d’un changement de mentalité avec l’accession d’une femme au pouvoir. Ce tableau reste anachronique par rapport à cette période, car il fut peint un siècle plus tard.

Et quand on sait que c’est Golitsine qui signa un traité de « paix perpétuelle » avec la Pologne, traité qui entérina les acquisitions russes en Ukraine, on se retrouve au plus proche d’évènements historiques qui ont encore une résonance aujourd’hui et qui constituèrent un tournant majeur pour l’avenir de la Russie.

Pour la partie musicale de cette reprise, la fosse d’orchestre voit le retour d’Harmut Haenchen qui ne s’y était plus produit depuis la fin du mandat de Gerard Mortier à l’automne 2009.

S'il doit malheureusement composer avec un effectif de musiciens et de choristes réduit à cause des circonstances connues de tous lors de la première, il retrouve un effectif intègre le 09 février. Sa lecture est d’emblée solennelle avec des traits expressionnistes bien sentis, des moments d’une grande finesse, comme lors du tableau très coloré des jeunes serves dans la demeure de Khovanski, ou bien des déploiements de luxe sonore merveilleux dans les scènes avec les Vieux Croyants. Il dépeint au premier acte cette histoire avec mesure et soucis de transparence, puis obtient de l'orchestre une ampleur, un relief et des teintes rutilantes d'un splendide impact qui racontent comment ce drame prend une dimension épique inéluctable.

C’est toujours un bonheur que d’entendre les chœurs si souvent sollicités dans ce répertoire qui symbolise le mieux leur unité, même si les tissus des masques ne leur permettent pas de créer un impact aussi puissant qu’à l’accoutumée. Le souffle de leur humanité est très bien mis en valeur dans les grands moments de déploration, avec un déploiement progressif de leur élan vocal.

La distribution est de grande qualité, avec d’abord la Marfa d’Anita Rachvelishvili qui met la salle à genoux par le volume généreux de sa voix, avec des accents graves naturellement beaux et rayonnants dont la rondeur du galbe, noir et profond, fait écho à la perfection religieuse des orbes royales.

Dimitry Ivashchenko, en Ivan Khovanski, et Dmitry Belosselskiy, en Dosifei, forment deux solides figures autoritaires, d’autant plus qu’elles sont alliées, le premier ayant un surplus de douceur feutrée alors que le second creuse un peu plus ses souterrains intérieurs.

Et face à eux, Evgeny Nikitin incarne avec une hauteur d’intention splendide la voix des vérités éternelles sur un souffle d’une spiritualité fascinante, lui qui chante si souvent le Klingsor de 'Parsifal', et est ainsi magnifié par le rôle de Chakloviti comme rarement il est donné de l’entendre.

John Daszak est tout aussi impressionnant par l’éclat phénoménal de son timbre d’étain pur – il a d’ailleurs quelque chose de familier dans ses accents qui permet de le reconnaître immédiatement – et donne de la consistance à Golitsine et une touche de sensibilité qui n’en fait pas un personnage trop monolithique.

Parmi les rôles secondaires, Vasily Efimov est toujours aussi éblouissant d’expressivité dans ses personnages marginaux qui émaillent les opéras romantiques russes qu’il joue très souvent, l’Emma d'Anush Hovhannisya, remplaçante d’Olga Busuioc, n’impose aucune censure à ses plaintes de désarroi, et Sergei Skorokhodov rend à Andrei Khovanski un tempérament rude avec des couleurs plutôt claires.

Le très bon Clerc de Gerhard Siegel et la Susanna trop naturaliste de Carole Wilson complètent cette galerie de portraits qui se confrontent en permanence et qui font la richesse d’une humanité qui s'évertue à échapper à un piège inexorablement tendu sans qu’elle s'en rende compte.

Très grande ovation au final, ce qui a ému les artistes.

/image%2F1429287%2F20220127%2Fob_daa3e5_khovantchina02.jpg)

/image%2F1429287%2F20220127%2Fob_bbdab6_khovantchina01.jpg)

/image%2F1429287%2F20220127%2Fob_e04656_khovantchina03.jpg)

/image%2F1429287%2F20220127%2Fob_89c879_khovantchina04.jpg)

/image%2F1429287%2F20220127%2Fob_b2f575_khovantchina05.jpg)

/image%2F1429287%2F20220127%2Fob_8dc77e_khovantchina08.jpg)

/image%2F1429287%2F20220127%2Fob_1102dd_khovantchina07.jpg)

/image%2F1429287%2F20220127%2Fob_9cea68_khovantchina06.jpg)

/image%2F1429287%2F20220127%2Fob_286db6_khovantchina10.jpg)

/image%2F1429287%2F20220127%2Fob_5e417e_khovantchina11.jpg)

/image%2F1429287%2F20201005%2Fob_1df7fd_khovantchina00.jpg)

/image%2F1429287%2F20201005%2Fob_5e657a_khovantchina02.jpg)

/image%2F1429287%2F20201005%2Fob_e52137_khovantchina03.jpg)

/image%2F1429287%2F20201005%2Fob_a1024e_khovantchina04.jpg)

/image%2F1429287%2F20201005%2Fob_ce1665_khovantchina06.jpg)

/image%2F1429287%2F20201005%2Fob_84e7fb_khovantchina05.jpg)

/image%2F1429287%2F20210823%2Fob_08ef92_mercure.JPG)

/image%2F1429287%2F20210821%2Fob_5e35a1_aa01.JPG)

/image%2F1429287%2F20210821%2Fob_f8a721_aa02.JPG)

/image%2F1429287%2F20210821%2Fob_4f2e56_aa03.JPG)

/image%2F1429287%2F20210821%2Fob_2d420e_aa04.JPG)

/image%2F1429287%2F20210821%2Fob_c5ed8e_aa05.JPG)

/image%2F1429287%2F20210821%2Fob_33de76_aa06.JPG)

/image%2F1429287%2F20210821%2Fob_98959e_aa07.JPG)

/image%2F1429287%2F20210821%2Fob_56240c_aa08.JPG)

/image%2F1429287%2F20210821%2Fob_c9019f_aa01.JPG)

/image%2F1429287%2F20210821%2Fob_b345c8_aa02.JPG)

/image%2F1429287%2F20210821%2Fob_623b1d_aa03.JPG)

/image%2F1429287%2F20210821%2Fob_873663_aa04.JPG)

/image%2F1429287%2F20210821%2Fob_50cdfe_aa05.JPG)

/image%2F1429287%2F20210821%2Fob_8d7870_aa06.JPG)

/image%2F1429287%2F20210821%2Fob_5769ca_aa07.JPG)

/image%2F1429287%2F20210821%2Fob_6e8235_aa08.JPG)

/image%2F1429287%2F20210821%2Fob_0ac64c_aa09.JPG)

/image%2F1429287%2F20210821%2Fob_2bc04b_aa01.JPG)

/image%2F1429287%2F20210821%2Fob_9d0080_aa02.JPG)

/image%2F1429287%2F20210821%2Fob_ff8f5c_aa03.JPG)

/image%2F1429287%2F20210821%2Fob_be9496_aa04.JPG)

/image%2F1429287%2F20210821%2Fob_f52f22_aa05.JPG)

/image%2F1429287%2F20210821%2Fob_60e1af_aa06.JPG)

/image%2F1429287%2F20210821%2Fob_498e06_aa07.JPG)

/image%2F1429287%2F20210821%2Fob_d0e76a_aa08.JPG)

/image%2F1429287%2F20210821%2Fob_676dd0_aa09.JPG)

/image%2F1429287%2F20210811%2Fob_9a5b51_aa01.JPG)

/image%2F1429287%2F20210811%2Fob_21d93c_aa02.JPG)

/image%2F1429287%2F20210811%2Fob_40db96_aa03.JPG)

/image%2F1429287%2F20210811%2Fob_db8c9a_aa04.JPG)

/image%2F1429287%2F20210811%2Fob_9df0ad_aa05.JPG)

/image%2F1429287%2F20210811%2Fob_0a328d_aa06.JPG)

/image%2F1429287%2F20210811%2Fob_fb38aa_aa07.JPG)