Lady Macbeth de Mzensk (Stundytė-Ulyanov-Černoch-Metzmacher-Warlikowski) Bastille

Publié le 8 Avril 2019

Lady Macbeth de Mzensk (Dmitri Chostakovitch - 1934)

Répétition générale du 31 mars 2019 et représentations du 06, 09 13 et 16 avril 2019

Opéra Bastille

Katerina Ismaïlova Aušrinė Stundytė

Boris Timoféiévitch Ismaïlov Dmitry Ulyanov

Zinovy Boorisovitch Ismaïlov John Daszak

Sergueï Pavel Černoch

Le Pope Krzysztof Baczyk

Le Chef de la police Alexander Tsymbalyuk

Un maître d'école Andrei Popov

Le Balourd miteux Wolfgang Ablinger‑Sperrhacke

Sonietka Oksana Volkova

Aksinya Sofija Petrovic

La bagnarde Marianne Croux

Danseuse Danièle Gabou

Circassiens Victoria Bouglione, Tiago Eusébio

Direction musicale Ingo Metzmacher

Mise en scène Krzysztof Warlikowski (2019)

Décors, costumes Małgorzata Szczęśniak

Lumières Felice Ross

Vidéo Denis Guéguin

Animation vidéo Kamil Polak

Chorégraphie Claude Bardouil

Dramaturgie Christian Longchamp

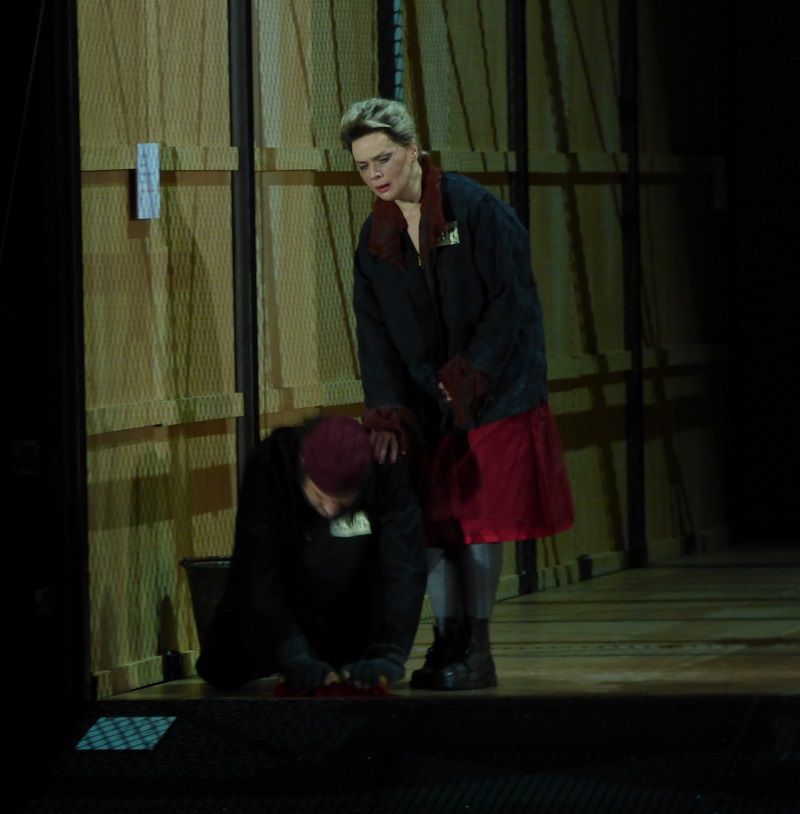

Aušrinė Stundytė (Katerina Ismaïlova)

Reconnu comme un artiste capable de bouleverser l’interprétation d’ouvrages lyriques à partir de sa propre culture personnelle, qu’elle soit théâtrale, littéraire ou bien cinématographique, ré-humanisant ainsi les héroïnes mythiques (Iphigénie, Médée, Lulu), croisant les destins de femmes célèbres (L’Affaire Makropoulos, Alceste), analysant la lente déstructuration des hommes (Macbeth, Le Roi Roger, Don Giovanni), questionnant l’identité sexuelle en filigrane de façon parfois inattendue (Eugène Onéguine), et affrontant même les périodes les plus sombres de l’Histoire (Parsifal), Krzysztof Warlikowski s’est également imposé comme l’un des grands directeurs scéniques des œuvres du XXe siècle.

En effet, sur les 25 opéras qu’il a mis en scène à ce jour sur près de 20 ans, 15 sont issus du siècle de de Debussy, Szymanowski, Schreker et Penderecki.

Et après lui avoir confié, en 2017, une nouvelle mise en scène de Don Carlos, une œuvre créée pour l’Opéra de Paris il y a plus de 150 ans, Stéphane Lissner ne pouvait que lui donner crédit pour réinterpréter l’ouvrage que Pierre Berger annonçait, le 25 mai 1989, comme la nouvelle production qui devait inaugurer l’opéra Bastille dès janvier 1990, suivie par une autre nouvelle production, Macbeth de Giuseppe Verdi.

Les difficultés budgétaires ne permirent cependant pas de tenir cet engagement, mais Lady Macbeth de Mzensk fit son entrée au répertoire sur la grande scène Bastille le 04 février 1992, sous la baguette de Myung-Whun Chung, dans une mise en scène d’André Engel, et avec Mary Jane Johnson comme interprète principale, trois ans après la création française jouée le 26 mai 1989 au Grand Théâtre de Nancy dans la mise en scène d’un comédien français, Antoine Bourseiller.

Œuvre dont les rythmes musicaux empreints de violence représentent les pulsions qui animent le quotidien de la vie de chacun, Lady Macbeth de Mzensk est issue de l’esprit d’un jeune compositeur de 26 ans pour qui les principes de libération sexuelle et de résistance aux conceptions du pouvoir soviétique s’imposaient dans une société étouffée par les préjugés.

La force d’expression hors du commun de cette musique signifiante, aussi bien de l’action présente que des pressentiments angoissants, est ainsi un formidable atout pour la précision théâtrale de Krzysztof Warlikowski, qui choisit de ne pas souligner le contexte russe mais plutôt de caractériser le contraste entre une femme extraordinairement vivante et un environnement social machinal et glacial.

Le décor élaboré par Małgorzata Szczęśniak est constitué d’une vaste salle parallélépipédique recouverte de carrelage blanc qui évoque un environnement clinique, au milieu duquel les scènes intimes se déroulent sur une chambre mobile surélevée et allongée pouvant pivoter sur elle-même et se retirer en arrière de la scène principale. A la fois salon, chambre, église, puis prison, les possibilités de scénographie deviennent infinies et permettent de rendre perceptibles sur cette scène dans la scène les moindres frémissements et désirs humains face à une salle de plus de 2700 spectateurs.

Et l'agencement des lumières (Felice Ross) achève d'isoler la chambre en assombrissant tout ce qui l’environne, et projette les ombres des protagonistes sur les flancs du décor démultipliant autrement la présence et l’expression de leurs corps. Ce visuel est absolument fascinant, d’autant plus qu’une grille située au-dessus de la chambre permet de créer un effet de maille sur les visages, suggérant l’enfermement de la prison sociale, tout en embellissant de façon orientalisante le mélange de teintes bleue, vert et magenta, associées à la féminité, qui décore le sol de la pièce.

Ainsi, le spectateur est d’emblée happé par l’esseulement de Katerina Ismaïlova qu’Aušrinė Stundytė dépeint avec une voix d’une noirceur farouche fortement impressive, qui se prolonge vers des aigus en détresse créant une sorte de sentiment d’urgence saisissant.

Le public parisien la découvre pour la première fois, mais cette chanteuse lituanienne athlétique, entièrement imprégnée par son incarnation, est familière de la Lady de Mzensk qu’elle a incarné à l’Opéra des Flandres sous la direction de Calixto Bieito, et à Lyon sous celle de Dmitri Tcherniakov.

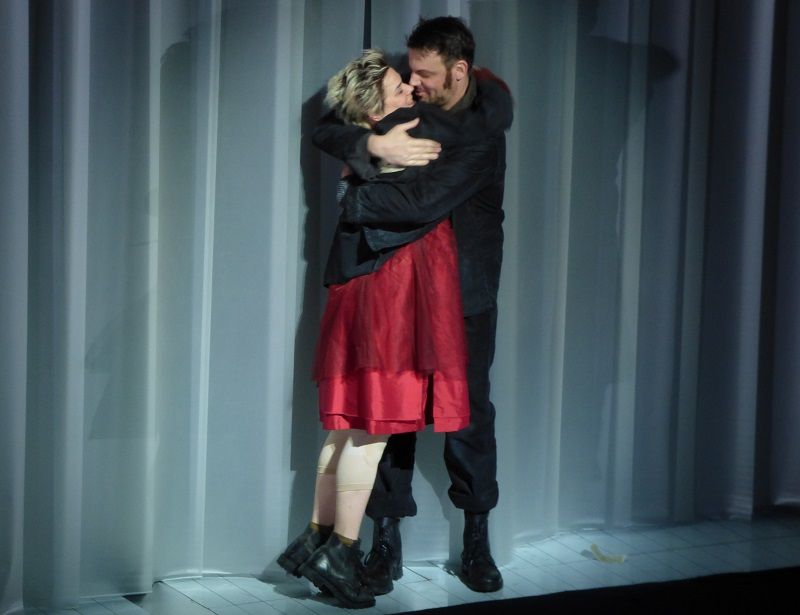

Car qu’Aušrinė Stundytė est véritablement plus qu’une chanteuse, mais une artiste accomplie capable de nous entrainer dans la vie d’un personnage avec un réalisme captivant. Les scènes de lutte et les scènes lascives d’effleurements corporels sont splendidement rendues, et ce qu’elle dit avec le corps est tout aussi important que ce qu’elle dit par son chant qui exprime ses déchirements intérieurs.

Et quand défilent les cadavres d’animaux prêts à la consommation, l’apparition d’une salle d’abattage révèle un entourage où le dégoût de la chair et la prégnance de la mort sont le commun de la société laborieuse dans laquelle vit Katerina.

Survient le formidable Boris de Dmitry Ulyanov, d’un impact vocal éclatant, autoritaire et débonnaire à la fois, que l’on découvre accompagné d’Aksinya, chantée par Sofija Petrovic, une jeune soprano de l’atelier lyrique de l’Opéra de Paris au galbe vocal généreux et riche en couleurs, très fine physiquement.

L’une des lignes de force de la dramaturgie de Krzysztof Warlikowski est de donner un rôle majeur à ce personnage qui n’intervient habituellement que dans la scène de viol initiale pour disparaitre par la suite. Il fait d’elle une femme opportuniste, absolument pas victime, prête à coucher avec qui l’aidera à survivre et avancer dans la société.

On comprend qu’elle a une liaison avec Boris, puis elle subit, non sans se défendre, l’agression sexuelle de Sergueï, exulte et participe à sa punition quand il est surpris avec Katerina, et sera même l’amante du chef de la police une fois Boris tué. La mise en scène laisse imaginer qu’elle aurait pu elle-même dénoncer le couple assassin par vengeance envers Sergueï. Et tout ceci est montré en la faisant exister sans qu’elle n’ait besoin de chanter.

Dans la peau du minable mari, John Daszak, lui qui fut Sergueï de sa voix claquante aux accents chantants dans la mise en scène de Dmitri Tcherniakov, dessine un fils d’industriel pas si faible que cela, mais plutôt uniquement absorbé par ses affaires.

Par comparaison, Pavel Černoch a un timbre plus sombre qui le rend très touchant dans les grands personnages romantiques, mais comme il doit faire vivre un personnage plus antipathique que Laca (Jenůfa), accoutré en cow-boy vaguement séducteur, il s’impose par les résonances d’un médium noir qui fait son effet, et un engagement scénique qui ne le ménage pas, notamment lorsqu’il doit assumer des actes sexuels les fesses exposées à l’air libre.

Lui qui incarnait récemment un Don Carlos dépressif, le changement de caractère est saillant parce qu’il s’y engage avec un tempérament aussi passionné qu’excentrique, et, bien qu’il incarne un salaud, il lui attache pourtant une touche sympathique totalement naturelle.

Au cours du déroulement dramatique, si Krzysztof Warlikowski traite les scènes de sexe avec la plus banale des trivialités, le plus crûment possible, la vidéographie de Denis Guéguin vient par la suite, lorsqu’elles se prolongent en arrière-plan, les fondre dans une évocation de la nature excellemment esthétisée. La vidéo est également utilisée pour montrer ce qui se passe en coulisse, notamment pour révéler le vrai visage en joie de Katerina Ismaïlova au moment de l’enterrement de Boris.

Et c’est une autre grande force du metteur en scène polonais que de savoir utiliser les interludes musicaux pour imaginer des scènes qui ne sont pas clairement décrites. Lui qui avait refusé de représenter le défilé lors de la scène d’autodafé de Don Carlos, il profite cette fois avantageusement de la transition qui mène de l’intervention du Pope facétieux et enjoué de Krzysztof Baczyk vers la chambre des amants, pour faire intervenir une procession mortuaire parfaitement en phase avec la musique de Chostakovitch, un des grands moments de ce spectacle.

Tous sont vêtus de noirs, y compris Katerina, et l’on découvre à l’une des extrémités une autre veuve qui n’est autre qu’Aksinya. Quant à Aušrinė Stundytė, elle se livre au jeu de la veuve éplorée, adaptation nécessaire à des conventions hypocrites et inévitables dans une société bourgeoise faussement croyante.

Après le meurtre du fils, Zinovy, la seconde partie ouvre directement sur la salle aux murs rouge-sang où l’on célèbre le mariage de Katerina et Sergueï, non pas que Warlikowski ait supprimé les scènes du cadavre et des policiers, mais il les a incorporés à la cérémonie festive. Le balourd miteux devient un chanteur de show-biz extravagant qui sied parfaitement au naturel scénique déjanté de Wolfgang Ablinger‑Sperrhacke, et les policiers, menés par un Alexander Tsymbalyuk drôle et dont on reconnait les couleurs de voix pathétiques particulières, font également partie du divertissement, car la musique suggère une forme de légèreté.

Ces deux premiers tableaux ne sont donc pas pris au sérieux, malgré les propos inquiétants, et sont suivis de numéros de cirque et de danse rythmés par les mesures endiablées de la transe orchestrale. Danielle Gabou, danseuse, chorégraphe et comédienne passionnée par le corps, le mouvement et le mot, s’est récemment associée au travail de Krzysztof Warlikowki et de Claude Bardouil, et réalise ce soir un formidable jeu d’excitation devant Sergueï. Toute cette scène qui enchante d’abord les mariés, puis les spectateurs, bascule finalement au retour de la police et d’Aksinya, à la découverte du corps de Zinovy pendu à un croc de boucher.

Puis survient un autre moment magnifique, l’insertion dans l’opéra du premier mouvement du quatuor n°8 en ut mineur que le violoniste et chef d’orchestre russe, naturalisé israélien, Rudolf Barshaï, ami de Chostakovitch, avait réarrangé pour être interprété par un orchestre de chambre. Sur cette musique méditative gorgée de chaleur et traversée de sarments sombres, une vidéographie de Kamil Polak recrée poétiquement le corps d’Aušrinė Stundytė nageant dans une prison noyée sous un lac afin d’en trouver l’issue.

Ce désir d’évasion qui inscite au rêve est cependant soudainement suivi par l’ouverture sur la scène de la prison, disposée telle un wagon allongé d’où sortent les prisonniers et le chœur absolument évocateur des grands ensembles russes par ses accents mélancoliques si spirituels.

Krzysztof Warlikowki insiste sur la dimension affective en jeu, et Katerina Ismaïlova n’est plus qu’une petite fille qui a régressé, une femme qui a besoin d’amour, ce qu’elle démontre par ses gestes d’attachement envers son amant qui ne la désire plus. La Sonietka insolente et pragmatique d’Oksana Volkova la domine, et lorsque Katerina comprend qu’elle est abandonnée, elle n’a plus qu’un seau froid et vide à tenir dans les bras absolument seule sous un fracas orchestral monumental. Cette scène, par la naïveté avec laquelle Katerina croit encore en Sergueï, reste absolument insoutenable.

La noyade dans le lac, esthétisée par une dernière vidéographie, qui reprend celle projetée au début de l’œuvre, n’est plus qu’une échappatoire salutaire.

Ce monde entraîné sur scène dans une aventure réaliste, mais aussi onirique et fantasmatique, l’est tout autant par la luxuriance qui émane de l’orchestre de l’Opéra de Paris porté par la direction merveilleuse d’Ingo Metzmacher. Ce chef d’orchestre a l’habitude de travailler avec Krzysztof Warlikowki et sa chaleureuse équipe (The Rake's Progress, Le Château de Barbe-Bleue/La Voix Humaine, Les Stigmatisés), et fait émerger un univers sonore semblable à une nébuleuse riche en matière et en couleurs délicates, donne de la profondeur et révéle la complexité des structures qui l’animent, insuffle des cadences sans exagérer la violence que l’ouvrage autorise, exaltant ainsi un bouillonnement instrumental fabuleusement étincelant.

Et à grand renfort de cuivres disposés dans deux galeries latérales à une dizaine de mètres au-dessus de l’orchestre, l’expérience sensorielle pour l’auditeur devient entière, d’une plénitude galvanisante sans pour autant que les instruments ne sonnent trop agressifs.

Nous savons tous qu’il est rare dans la vie de trouver des équipes multidisciplinaires qui s’entendent suffisamment bien sur le long terme, tout en sachant croiser leurs talents artistiques, afin d’aboutir à une œuvre unique qui mérite d’être admirer. C’est ce qui fait la valeur de ce Lady Macbeth de Mzensk qui en dit beaucoup par son sujet mais aussi sur les qualités qu’il faut avoir pour pouvoir le créer avec un tel niveau d’achèvement.