Publié le 3 Août 2019

Tannhäuser (Richard Wagner)

Version de Dresde 1845

Représentation du 28 juillet 2019

Bayreuther Festspiele

Landgraf Hermann Stephen Milling

Tannhäuser Stephen Gould

Wolfram von Eschenbach Markus Eiche

Walther von der Volgelweide Daniel Behle

Biterof Kay Stiefermann

Heinrich der Schreiber Jorge Rodriguez-Norton

Reinmar von Zweter Wilhelm Schwinghammer

Elisabeth Lise Davidsen

Venus Elena Zhidkova

Ein Juger Hirt Katharina Konradi

Le Gâteau Chocolat Le Gâteau Chocolat

Oskar Manni Laudenbach Stephen Gould (Tannhäuser) et Lise Davidsen (Elisabeth)

Direction musicale Valery Gergiev

Mise en scène Tobias Kratzer (2019)

Après l'invraisemblable et si laide production de Sebastian Baumgarten, Katharina Wagner ne devait plus se tromper sur son choix de metteur en scène, afin de diriger la nouvelle production de Tannhäuser au Festival de Bayreuth 2019.

On savait qu'avec Tobias Kratzer l'impertinence serait au rendez-vous, mais que l'intelligence le serait tout autant. Le régisseur allemand nous entraîne ainsi sur les cimes de la forêt de Thuringe, une fois passée les premières mesures de l'ouverture, lorsque les cordes déploient leur envol majestueux au son épique des cuivres élancés, chemin par là même où arriva Richard Wagner en avril 1842, lorsqu’il découvrit le château haut-perché de la Wartburg qui inspirera dans les mois qui suivront son cinquième opéra, Tannhäuser.

Au début, la vidéo occupe entièrement le cadre de scène, et le spectateur se sent littéralement immergé dans l'espace de la nature qui s'étend au sud d'Eisenach, avant que, par effet de transition, n'apparaisse un groupe de voyageurs marginaux et loufoques, un clown (Tannhäuser), une danseuse de cabaret en costume pailleté (Vénus), et deux personnages muets, un nain, Manni Laudenbach, et un drag queen noir, Gâteau Chocolat, habillé en Blanche-Neige.

Sur scène, le décalage avec le sujet apparent est manifeste, mais cela est si bien mis en scène, comme dans un film, au fil de la musique, que l'on en sourit de bon cœur, ne sachant pas à ce stade comment cette situation de départ va rejoindre un des sens symboliques de l'ouvrage.

Et la première sensation de la soirée provient d'Elena Zhidkova, une inhabituelle Vénus, fine physiquement, excellente actrice de caractère, et chantant d'une hardiesse frondeuse tout à fait fantastique, alliée à une profonde clarté. Elle est un plaisir à voir et à entendre de chaque instant, d'autant plus que la version choisie permet de moins s'appesantir sur le versant purement charnel et érotique de la déesse.

En effet, la version initiale de Dresde (1845) ne comprend pas la refonte de l'ouverture que fit Wagner afin d'inclure un ballet et étendre la scène du Venusberg pour la création parisienne de 1861, ainsi que pour de la version de Vienne 1875. Tobias Kratzer met en avant cet argument afin d’axer sa dramaturgie sur le conflit artistique entre créativité et arts de la rue, d'une part, et norme artistique, historique et culturelle, d'autre part, plutôt que sur l'opposition entre amours charnel et spirituel.

Ainsi, gagné par la lassitude et la précarité de ses conditions de vie, Tannhäuser abandonne ses amis et se trouve recueilli par le berger, ravivé par les traits doucereusement féminin de Katharina Konradi, sous le regard duquel il assiste à un pèlerinage spirituel non plus vers Rome, mais vers le temple de Wagner, le Palais des Festivals de Bayreuth. A partir de cet instant, le public est averti que c'est sa relation au compositeur et à sa représentation qui devient le sujet du spectacle.

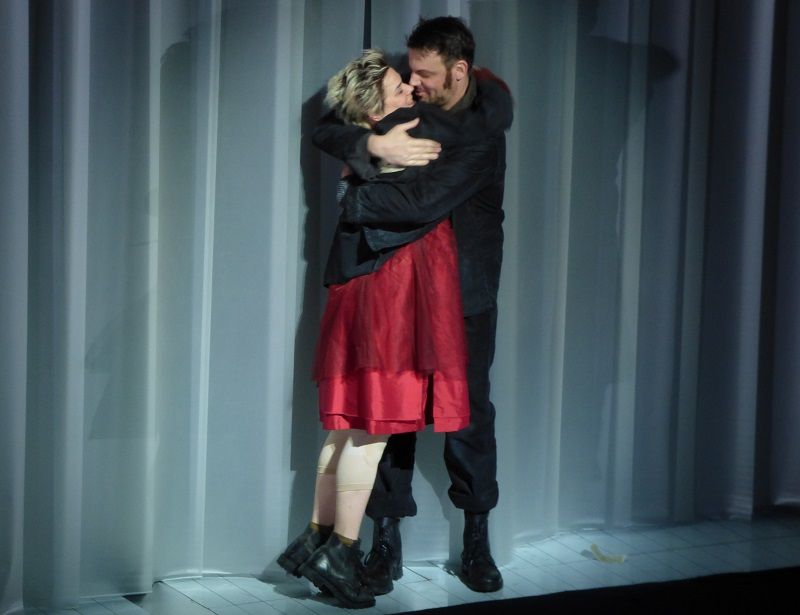

Selon cette approche, Stephen Gould s'intègre particulièrement bien autant au grotesque de situation qu'au faux sérieux du deuxième acte, un chant puissant et massif à l'homogénéité ferme qui préserve une part de souplesse, et qui lui vaut de mettre en scène un dernier acte d'une grande force pathétique, habitué qu'il est au rôle de Tristan qu'il rapproche de celui du Troubadour.

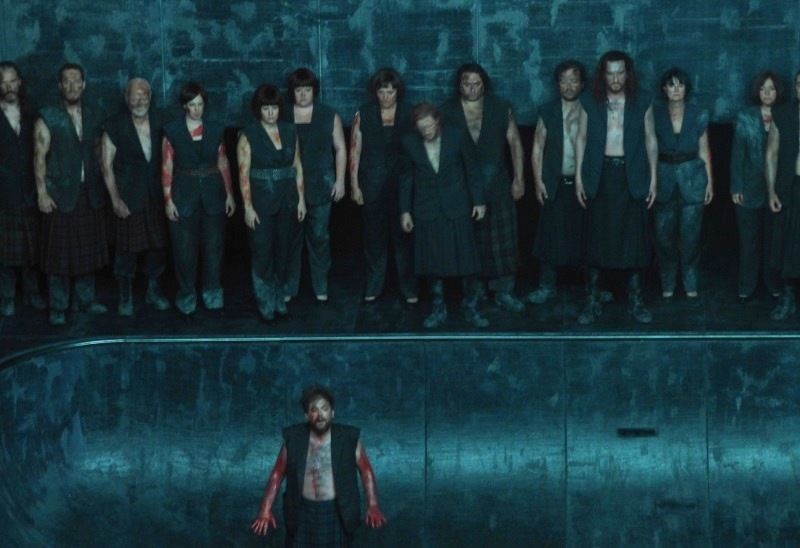

Il apparaît en seconde partie endossant un costume d'époque pour participer aux joutes musicales dans une retranscription évocatrice d'une grande salle de fête moyenâgeuse de facture sombre, décorée de grandes statues symboliques, où tous les pèlerins se sont retrouvés autour du Landgrave et d'Elisabeth.

Sur la forme, elle ravirait les tenants d’une forme classique si la scène n’était dominée par un large écran présentant ce qui se passe en temps-réel en coulisses ou à l’extérieur du théâtre.

Un peu à la façon de Katie Mitchell, ce que montrent les caméras inscrit la représentation dans une mise en abyme des anciens schémas conventionnels théâtraux, et fait le choix, au final, de la vie, puisque Tannhäuser revient à son groupe déjanté et vivant d’origine où toutes les libertés d’être sont possibles.

Avec beaucoup d’humour, la scène de scandale est accompagnée par un arsenal répressif de policiers commandé par Katharina Wagner, en personne, dont on voit l’arrivée depuis le bas de la colline jusqu’à la scène. Et Gâteau Chocolat achève cette seconde partie en déposant avec soin le drapeau de la fierté sur la harpe du festival dressée en fond de scène.

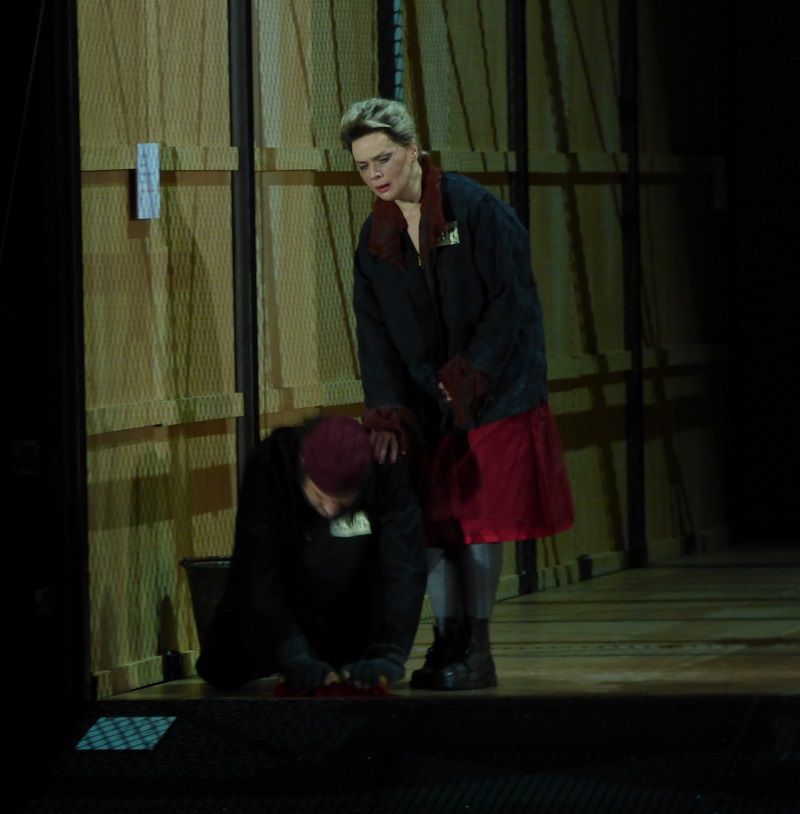

Mais c’est bien évidemment la présence de Lise Davidsen qui marque d’un coup d’éclat cet acte, où l’on découvre une chanteuse phénoménale de puissance qui enveloppe son souffle d’un métal étincelant, des graves qui assoient une noble volonté à travers tout une palette de nuances, et une majesté qui prend encore le dessus sur la femme sensible.

Par ailleurs, alors que Valery Gergiev avait débuté le premier acte de manière très impressive, sans lourdeur et avec un véritable allant filé de magnifiques détails orchestraux, le second acte se révèle de construction plus chambriste, sans que l’on ne ressente pour autant de façon marquée les défauts qui lui ont été reprochés lors de la première représentation.

Autre impressionnant chanteur de cette solide distribution, le Landgraf de Stephen Milling porte dans la voix la fière allure d’un homme de pouvoir au cœur bienveillant, une résonance saisissante et fort présente qui renvoie également une sensation de plénitude à l’image de l’aisance de son rôle. Quant au Wolfram von Eschenbach de Markus Eiche, interprété avec la délicatesse attachée à sa nature poétique, il reste malgré tout assez terrestre de par son expression, sans la sensation d’apesanteur sombre et rêveuse inhérente au personnage, ce qui finalement s’insère naturellement dans la vision du metteur en scène qui précipite banalement au dernier acte la destinée du poète et d’Elisabeth.

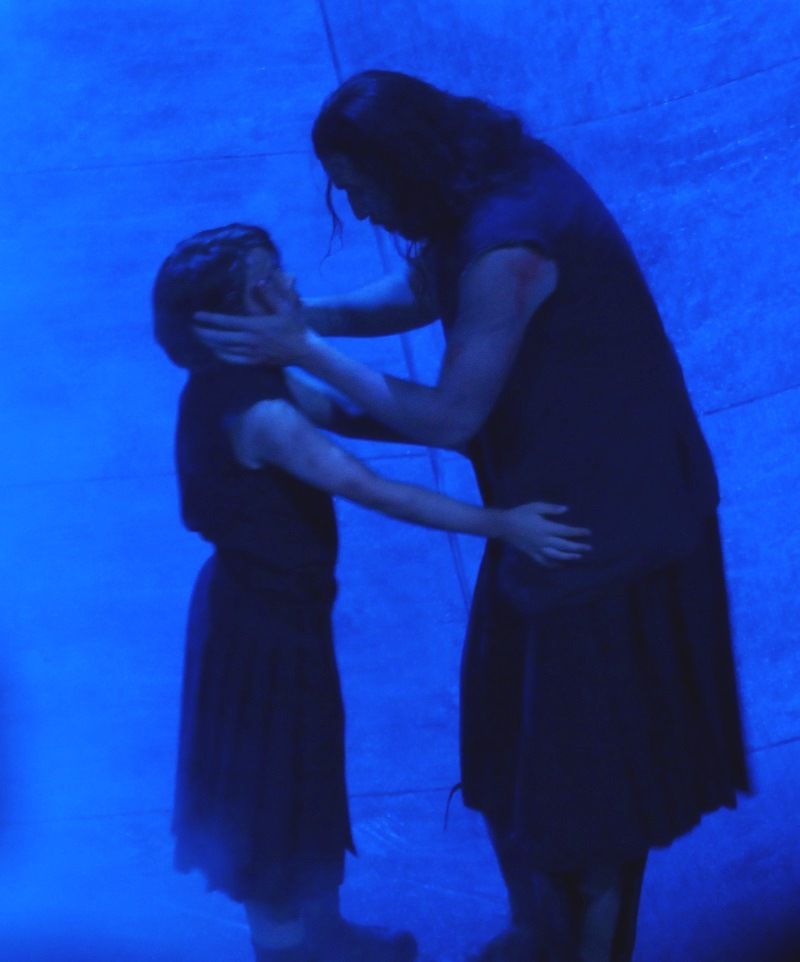

Car, par la suite, nous ramenant au monde des exclus retranchés dans un espace misérable, Tobias Kratzer présente Tannhäuser tel un Tristan abandonné et rejeté, rejoint par Wolfram et Elisabeth qui ont été touchés par la sincérité de l’engagement du musicien.

Mais le metteur en scène ne croit pas à l’intégrité des deux fidèles de la Wartburg qui finissent par coucher ensemble, comme s’ils ne supportaient plus les convenances de leur monde.

Et le troubadour devient l’âme véritablement sauvée dans son malheur, une image d’un bonheur simple, lui, s’échappant avec Elisabeth à l’image du final heureux de la première version du film futuriste Blade Runner, révélant ainsi le rêve intime qui vivait au plus profond de lui, à l’inverse de l’étiquette de débauché que la société voulait y voir.

La fin est pessimiste, puisque Elisabeth meurt de sa trahison à son idéal, qui n’était que surface, et Tannhäuser également, victime de l’ordre public et de son rêve intérieur inassouvi, sa véritable profondeur.

Chœur comme toujours élégiaque, surtout dans une telle œuvre d’esprit, et un spectacle qui pose avec le langage d’aujourd’hui des questions artistiques pas spécifiquement allemandes, mais plutôt des conflits d’expressions toujours actuels dans la société européenne contemporaine qui sent son histoire menacée.